Agricultura familiar, campesina e indígena, la columna vertebral de la producción de alimentos en América Latina y el Caribe

Por Carolina Sturniolo, Fernando Rizza y Bruno Ceschin*

En América Latina y el Caribe se libra hoy una disputa histórica y actualmente decisiva, quién produce los alimentos y quién controla la tierra. En medio de una región con la mayor desigualdad en la distribución de tierras del mundo, la agricultura familiar, campesina e indígena (AFCI) sostiene la mesa cotidiana de las y los latinoamericanos y, al mismo tiempo, enfrenta el ataque directo de un sistema que mercantiliza todo a su paso.

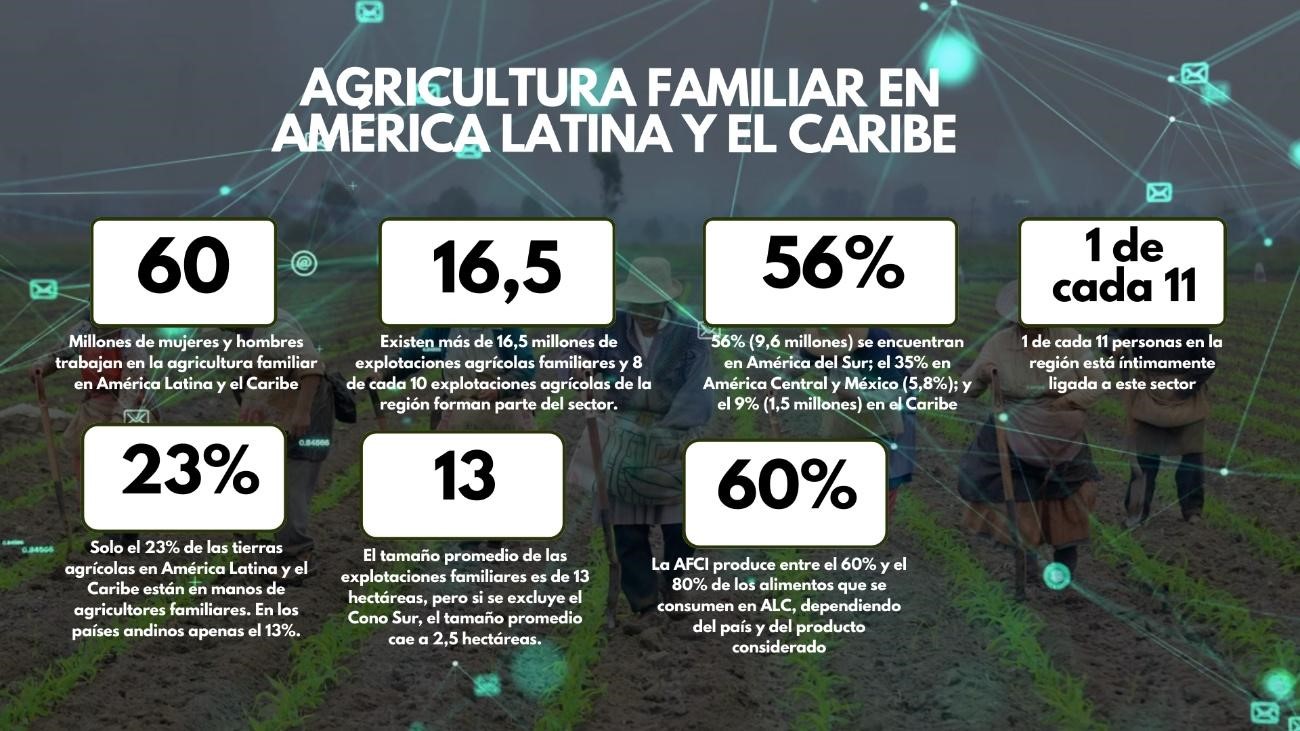

El dato contundente es que ocho de cada diez explotaciones agrícolas en la región pertenecen a agricultores familiares. Más de sesenta millones de hombres y mujeres viven de esta actividad y, en muchos países, son responsables de entre el sesenta y el ochenta por ciento de los alimentos frescos que llegan a la mesa de las y los latinoamericanos. Sin embargo, concentran apenas el veintitrés por ciento de la superficie cultivable.

La tierra es pa’ quien trabaja

El contraste entre quienes producen y quienes concentran la tierra es brutal. Apenas el 10% de los propietarios más ricos acapara hasta el 75% de las tierras agrícolas, mientras que la mitad más pobre accede apenas al 2%. Esta brecha reproduce desigualdad social, pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria, carteliza la producción de alimentos y expulsa y excluye a miles de agricultores familiares, campesinos e indígenas.

Mientras tanto, agricultores familiares, campesinos e indígenas luchan por persistir en sistemas productivos que privilegian la biodiversidad, el trabajo familiar y el arraigo rural. Se organizan en ferias, mercados de cercanía, cooperativas, agroindustrias y redes de comercio justo que resisten la concentración de supermercados y acopiadores. Esa capacidad de sostener la producción, incluso en contextos de crisis como la pandemia de COVID-19, es la contracara a la mercantilización y demuestra como siempre la comunidad resuelve y es la respuesta frente a un contexto cada vez más deshumanizante e individualista.

Territorios, alimentos y arraigo

La relevancia de la agricultura familiar se expresa en cifras concretas. En Argentina, el Registro Nacional de la Agricultura Familiar contabilizaba para el año 2021, alrededor de doscientos cincuenta mil establecimientos familiares, responsables de producciones claves, el 70% de la yerba mate, el 60% de los porcinos, más de la mitad de las hortalizas y una tercera parte de la leche.

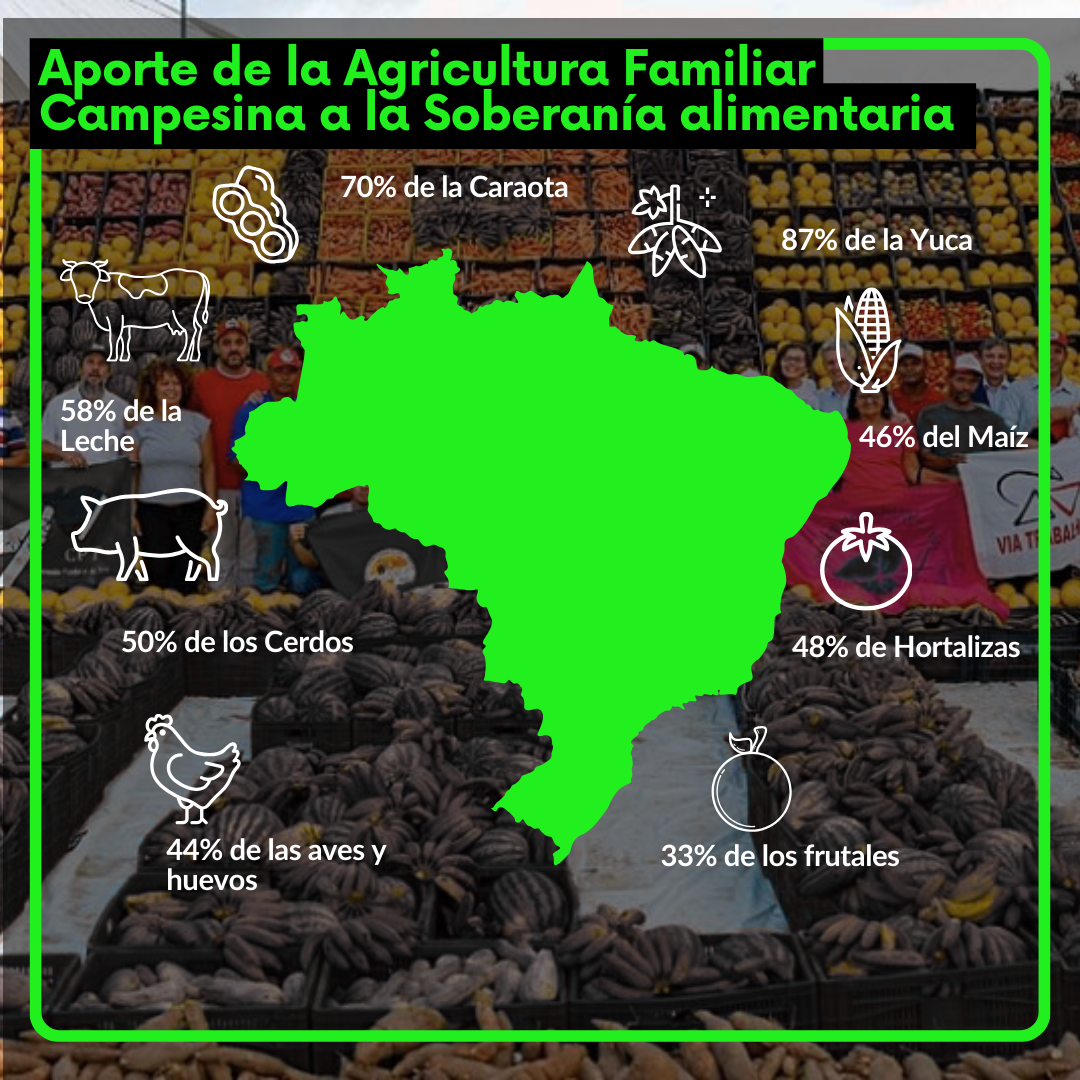

En Brasil, uno de los grandes faros de la lucha campesina y del Movimiento de los Sin Tierra, se han organizado programas de compras públicas que permiten que miles de escuelas reciban alimentos directamente de familias campesinas. Estos ejemplos revelan una constante, que la AFCI garantiza la mesa de las y los brasileños, conecta comunidades, genera arraigo y trabajo, cuida la biósfera y la biodiversidad y, en definitiva, sostiene la soberanía de los territorios y la transmisión de saberes.

Así también sucede en Chile, donde cerca del 90% de los agricultores son familiares y aportan la mitad de los alimentos que consume el país. En Bolivia y Ecuador, más del 70% de los productos frescos provienen de estas explotaciones.

En Colombia, la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) realiza un importante aporte a la soberanía alimentaria. Se destacan los porcentajes de producción de cacao (95 %), plátano, tubérculos y raíces (90 %), café (82 %), frutas y hortalizas (75 %), maíz (40 %) y arroz (18 %).

A pesar de su peso productivo y social, los agricultores familiares enfrentan múltiples barreras. La falta de acceso al crédito, infraestructura y mercados, limitan su desarrollo. El accionar de intermediarios en ferias mayoristas los deja a merced de precios impuestos en pizarras internacionales. Y la ausencia de políticas públicas estables genera incertidumbre permanente.

La región conoce experiencias que marcan un camino distinto: mercados de cercanía, redes de producción agroecológicas y de ganadería regenerativa, cooperativas de consumo, agroindustrias con escala y calidad o programas de compra estatal. Todas estas iniciativas muestran que es posible integrar a la agricultura familiar, campesina e indígena en cadenas cortas de comercialización más justas y de consumo responsable. Sin embargo, se trata de una disputa muy desigual frente al poder del agronegocio y la mercantilización de nuestros alimentos.

En América Latina y el Caribe se torna imposible prescindir de la agricultura familiar, campesina e indígena. No se trata de querer volver el tiempo atrás ni de asuntos románticos o marginales. En un continente que exporta millones de toneladas de soja, maíz o carne, pero donde la pobreza y el hambre crecen, el derecho a la alimentación depende de fortalecer a quienes producen y trabajan, consolidando redes locales y comunales, y cuidando la biósfera y la biodiversidad.

El desafío es político. Empoderar a la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, asegurando el acceso a la tierra y al financiamiento, impulsando políticas que garanticen infraestructura y fortalezcan la comunidad, y conformen Polos Científicos-Tecnológicos Agroalimentarios donde las instituciones de ciencia y tecnología trabajen en conjunto con quienes producen y trabajan para encontrar respuestas y generar tecnologías adecuadas a las principales dificultades de la región. La soberanía alimentaria de América Latina y el Caribe se juega allí, y es necesario avanzar con decisión y urgencia.

*Carolina Sturniolo es Medica Veterinaria, integrante del CEA, Docente en la carrera de Medicina Veterinaria, UNRC. Fernando Rizza es Médico Veterinario. Columnista de NODAL, integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA) y Docente en la Universidad Nacional de Hurlingham, Argentina. Bruno Ceschin es Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Maestrando en Desarrolo Territorial en América Latina y el Carible. Integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA).