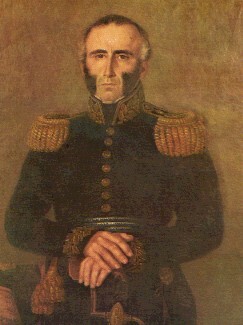

Juan Antonio Lavalleja: el caudillo que se quedó con las manos vacías

Figura proveniente de la campaña y uno de los pilares de la revolución artiguista, ganó fama de combatiente corajudo durante el Segundo Sitio de Montevideo, donde según los relatos de la época solía provocar a los españoles gritándoles frente a los muros para luego huir entre las balas que le descargaban los ofendidos.

Mantuvo a lo largo de su extensa carrera militar y política una relación algo tóxica con Fructuoso Rivera, con quien había establecido un vínculo de compadrazgo en su juventud, compartiendo filas artiguistas. Prisionero de los portugueses entre 1818 y 1821, a su retorno conspiró contra los ocupantes pero debió escapar a territorio argentino. Desde allí lideró al grupo de exiliados que en abril de 1825 desembarcaron en Soriano para liberar la provincia, dando inicio a la Cruzada Libertadora.

Autor: de Eduardo Amézaga.

Al grito de “Libertad o Muerte” y “¡Viva la patria!”, Lavalleja buscó eco en los “argentinos orientales” para emprenderse en la reconquista de los derechos de la Provincia Oriental, enfrentándose al General Carlos Federico Lecor. La proclama difundida por el caudillo caló en la campaña; consiguió dinero, armas y combatientes, además del progresivo respaldo de la “Gran Nación Argentina” entusiasmada con la idea de avivar la insurrección.

Pocos días después del legendario desembarco, logró la adhesión de Rivera tras el polémico “Abrazo del Monzón”. La versión lavallejista señala que Frutos fue sorprendido y obligado a pasarse al bando patriota bajo amenaza de muerte, algo matizado por su contraparte. Como sea, el episodio significó un golpe duro para Lecor y los suyos.

Crédito: El País.

El prestigio de Lavalleja se acrecentó con la victoria de Sarandí, en la que dio orden de utilizar únicamente el sable para vencer al enemigo. En Buenos Aires, esta proeza se celebró con festejos frente a la sede del consulado brasileño y 12 días después, se votó la ley que reincorporaba a la Provincia Oriental a las Provincias Unidas.

En 1826 fue propuesto en la elección del primer presidente argentino, e incluso recibió un voto. En plena guerra con Brasil, tuvo encontronazos con los unitarios porteños liderados por Bernardino Rivadavia y también con su compadre Rivera. En 1827, caído el presidente argentino, dio un golpe de Estado a la Sala de Representantes de la Provincia Oriental. Tuvo otro error de cálculo al intentar frenar la campaña de Rivera en las Misiones Orientales, mientras se dejaba convencer por su amigo Pedro Trápani de que la independencia absoluta no era tan mala idea. Quiso ser el primer presidente del nuevo estado, pero ese gusto lo tuvo Rivera, al que en los años posteriores, una y otra vez, intentaría defenestrar.

Fructuoso Rivera: el líder volátil que conquistó el poder

“Frutos” fue uno de los protagonistas más contradictorios de la historia nacional. De raíces andaluzas y familia terrateniente, forjó su reputación de militar astuto y temperamental junto a José Artigas, a quien acompañó enérgicamente hasta la caída de su proyecto. Durante la revolución, estableció una relación de amistad con Lavalleja —a quien a representó en su casamiento con Ana Monterroso—, con quien mantuvo después un vínculo muy tenso y volátil.

Cambiante también fue su posicionamiento en los bandos que pujaban por la Provincia Oriental. Vencido Artigas tras la derrota de la batalla de Tacuarembó (1820), y siendo el último jefe combatiendo a los portugueses, acordó con Lecor y pasó a servir a los intereses del imperio, lo que para algunos contemporáneos e historiadores constituyó una traición, mientras que para otros fue un acto de gran pragmatismo. En la campaña, el caudillo tomó rango de poderoso protector de las tierras y pertenencias de sus seguidores.

Crédito: El País.

Apoyó la incorporación de la Provincia Oriental al imperio portugués y luego al brasileño, declarando que cualquier otra opción no era más que un salto al vacío.

Pero en 1825, tal vez acorralado, tal vez desanimado por las políticas brasileñas cada vez más abusivas en la campaña, tal vez esperando un nuevo giro que lo dejara a él asumir el liderazgo, Rivera se unió a los rebeldes patriotas en el discutidísimo Abrazo del Monzón.

Ese cambio de bando fue un antes y un después para el movimiento.

Ya del lado de la Cruzada, tuvo algunas victorias fundamentales, como la batalla de Rincón, en la que robó una caballada a los brasileños y venció a un contingente que lo superaba en tamaño. La unión al ejército argentino en 1826 reavivó las disputas con Lavalleja, y Rivera fue acusado de traición por estar en conversaciones con los brasileños, lo que derivó en una persecución en su contra y posterior una huida a Santa Fe para evitar ser apresado.

Desde el ostracismo orquestó una revancha estelar: un plan para recuperar las Misiones Orientales. Cuando lo consiguió por su cuenta, en 1828, empujó al Imperio de Brasil a firmar la paz a cambio de la independencia absoluta de la provincia, que daría nacimiento al país por el que en 1830 resultaría electo —para la desgracia del debilitado Lavalleja— su primer presidente.

Manuel Oribe: el hábil escudero que se convirtió en presidente

Nieto del primer gobernador de Montevideo —José Joaquín de Viana—, educado en la élite de la ciudad, se unió a la revolución artiguista por iniciativa de su madre, expulsada junto a sus hijos de Montevideo por orden de Francisco Javier de Elío.

Al servicio de los rebeldes, conquistó fama al liberar de la prisión a Miguel Barreiro, gobernador designado por Artigas. Lo hizo tirando la puerta abajo a puro hachazo, dice la leyenda. Le fue fiel al líder oriental hasta que se distanció en octubre de 1817 debido a su disconformidad con el nombramiento de Rivera como comandante del ejército del Sur.

Crédito: El País.

Junto a la actriz Trinidad Guevara se instaló en Argentina, donde luchó bajo las órdenes de su antiguo amigo artiguista José Rondeau, hasta regresar en 1821 para integrar la logia Caballeros Orientales, grupo contrario a la dominación luso – brasileña. Se acercó a Lavalleja y bajo su liderazgo fue uno de los Treinta y Tres Orientales.

Desde entonces, luchó contra el imperio brasileño en diversas batallas pero dejó una huella en la de Ituzaingó, aquella que en 1827 terminaría humillando al emperador Pedro I. Todavía cercano a Lavalleja, cumplió su pedido de perseguir a Rivera para frustrar su plan de invadir las Misiones Orientales (1828), pero al ver su éxito volvió de la misión señalando que al final aquel hombre no resultaba ser ningún traidor. Esa sintonía con Rivera, sin embargo, duró poco. En 1835, al ser electo como el segundo presidente del Uruguay se enemistaría definitivamente con su antecesor, dando inicio a la guerra civil que colocaría a la divisa blanca de un lado y a la colorada del otro.

Carlos Federico Lecor: el invasor que jugó a ser montevideano

Figura central entre 1816 y 1828. Tuvo el mayor poder militar y político en un periodo clave de la historia nacional. Comandó la invasión portuguesa a la Provincia Oriental, asesorado por el polémico político oriental Nicolás de Herrera.

La entrada de Lecor fue contundente: vino con 12.000 soldados y una flota naval a su disposición, y se presentó como el “Ejército Pacificador de la Provincia Oriental” con la clara intencionalidad de ser un contrapunto al ambiente caótico que le recriminaban a Artigas.

Su estrategia triunfó y fue recibido con beneplácito por la elite montevideana.

Crédito: El País.

Luego de tres años de lucha contra los hombres de Artigas, acordó con Rivera su incorporación a los intereses del imperio. Para ganar simpatías en la sociedad local, Lecor repartió títulos nobiliarios y mejoró la infraestructura de la ciudad, empedrando calles, arreglando faros, y hasta iniciando la construcción del que sería el Hospital Maciel. Creó además una especie de pequeña corte, apodada “el club del Barón” que integraban figuras políticas y de la oligarquía montevideana.

Cuando desde Portugal le exigieron que convocara a los orientales para que ellos definieran su destino, Lecor armó un congreso a medida, que terminó votando a favor de incorporarse al imperio lusitano, transformando a la Provincia Oriental en la Cisplatina.

Con la independencia de Brasil, se declaró leal a Pedro I, lo que inició un conflicto con los leales a Lisboa en Montevideo, del que salió vencedor.

Pero en esos años Lecor empezó a recibir críticas de algunos de los orientales que le eran más fieles, y el avance de la Cruzada Libertadora en el 25 le quitó control sobre el territorio y lo fue empujando, hasta quedar sitiado en Montevideo. Poco a poco, su poder se fue apagando. Tras la toma de las Misiones Orientales, y la firma de la Convención Preliminar de Paz (1828), se marchó con sus tropas y se instaló en Río de Janeiro, con su esposa oriental.

Pedro I de Brasil: el emperador que apostó su honor (y lo perdió)

El enamoradizo príncipe Pedrinho se convirtió en una figura central a partir de 1821, cuando su padre Juan VI regresó a Portugal obligado por la revuelta de Oporto.

Como príncipe regente quedó el joven Pedro, que solía rodearse de figuras con ideas liberales y terminó canalizando los movimientos brasileños a favor de una mayor autonomía. Pedro se comportaba como el rey de un Estado independiente y ante esta conducta, desde Lisboa le exigieron volver. Pero el joven se negó al grito de “¡Eu fico!” y en setiembre de 1822 protagonizó el episodio conocido como Grito de Ipiranga, en el que se definió la independencia del Brasil.

Crédito: El País.

Un mes más tarde, justo el día de su cumpleaños número 24, Pedro fue proclamado primer emperador de Brasil.

Esa independencia en el marco de una misma familia, y manteniendo el régimen monárquico, hizo que el proceso brasileño fuera menos turbulento que los otros de la América hispana. Pero no estuvo exenta de revueltas y conflictos en distintas partes del amplio territorio.

Uno de ellos fue la Provincia Cisplatina, en donde se enfrentaron los leales a Pedro —como Lecor— y los leales a su padre Juan VI. Años después, en 1825, el emperador rechazó la incorporación de la Banda Oriental a las Provincias Unidas y declaró una guerra que ninguno de los dos bandos estaba en condiciones de mantener durante mucho tiempo.

Ante una serie de humillantes derrotas militares, como la de Ituzaingó, pero manteniendo un firme bloqueo al puerto de Buenos Aires, Pedro se negó insistentemente a renunciar a la provincia conquistada años antes. Recién lo aceptó en 1828, luego de que Rivera conquistara las Misiones Orientales.

En 1831, Pedro I abdicó a favor de su hijo —que tenía entonces 5 años— y volvió Lisboa para arrebatarle el trono a su hermano, pero murió en 1834.

Bernardino Rivadavia: el ultra poderoso que cayó por los orientales

Primer presidente de la República Argentina, gobernante hiperactivo —creó desde la lotería hasta el Museo de Historia Nacional, desde el cementerio de Recoleta hasta la regulación del tráfico—, reformador total de la vida política y social bonaerense —desde la reorganización del clero hasta la de la Policía—, Bernardino Rivadavia fue uno los personajes políticos más influyentes del Río de la Plata. El destino de la Banda Oriental fue solo uno de los muchos asuntos que pasaron por sus manos en las primeras décadas del siglo XIX.

En 1811, Rivadavia fue secretario del Primer Triunvirato de las Provincias Unidas, de orientación centralista, y se ganó la animadversión de figuras como José de San Martín. Años después viajó en misión diplomática a Europa, donde estuvo en contacto con algunos de los grandes pensador de la época, como el liberal Jeremy Bentham.

Crédito: El País.

A comienzos de los años 20 retornó a Buenos Aires como figura clave del gobierno de Martín Rodríguez, que desplegó una serie de reformas conocidas como “reformas rivadavianas”. Luego volvió a salir de escena durante unos meses, pero volvería a fines de 1825 en momentos en que Buenos Aires lideraba un Congreso Constituyente para lograr la unificación de la nación.

Con la excusa de la guerra, el Congreso lo eligió presidente antes de votar una Constitución, que llegaría meses después en 1826 pero sería rechazada por todas las provincias a excepción de la Oriental. Los rivadavianos abrieron más frentes de los que podían gestionar y se inició una guerra civil con las provincias.

Su mayor traspié fue enviar a Río de Janeiro a Manuel José García a negociar la paz con Pedro I. García se extralimitó y ofreció entregar la Provincia Oriental, una iniciativa que le valió el rechazo absoluto y provocó, como efecto colateral, la renuncia de Rivadavia.

Rivadavia después se exiliaría en Colonia, pero durante la guerra civil sería detenido por Oribe, que sospechaba de su colaboración con Rivera. Y lo desterró a Brasil. Unos años después, de allí lo rescató Rivera. El resto de su vida fue un duro periplo. Pidió expresamente que al morir su cuerpo no volviera jamás a Buenos Aires, “ni mucho menos a Montevideo”.

Miguel Dorrego: El enemigo de brasil que firmó el boleto de paz

Líder federal porteño, apodado “el loco” o “el coronel de los pobres”, forjó una reputación de combatiente intrépido y algo indisciplinado durante el enfrentamiento con los españoles. Hacia 1815 luchó contra las tropas de Artigas, en contra de su proyecto federalista, pero fue vencido en la batalla de Guayabos.

Se opuso a la invasión portuguesa (1816) de la Provincia Oriental, y apoyó enérgicamente la Cruzada Libertadora contra el Imperio de Brasil, intentando —sin éxito— sumar la colaboración de Simón Bolívar para recuperar la provincia expulsando a los brasileños.

Crédito: El País.

Enemigo acérrimo de Rivadavia, criticó la constitución unitaria y se opuso a la propuesta de García de entregar la Provincia Oriental al Imperio de Brasil a cambio de paz. Tras la caída de Rivadavia, Dorrego quedó a cargo de la conducción de la guerra y las relaciones exteriores. Desde allí apoyó a Lavalleja, cuando dio el golpe de estado contra la Sala de Representantes.

Ideó planes delirantes para ganarles la guerra a los brasileños, como secuestrar a Pedro I, y buscó desesperadamente el respaldo de Inglaterra, pero la mediación de lord John Ponsonby, decidido a evitar una escalada que perjudicara los intereses ingleses, lo forzó a aceptar la solución de que la Provincia Oriental se convirtiera en una tierra libre y neutra. En 1828, firmó la Convención Preliminar de Paz. Derrocado, fue fusilado por un grupo de excombatientes unitarios.

Josefa oribe: el rostro femenino de la resistencia

“Pepita” fue la valiente hermana mayor de Manuel e Ignacio Oribe, una de las figuras femeninas más legendarias de la resistencia oriental que arriesgó su honor y su vida por la lucha de la independencia.

Crédito: El País.

Los españoles la apodaban “tupamara” para tildarla de insurgente, razón por la cual fue encarcelada en tiempos de la revolución artiguista. Reunió fondos de forma clandestina para financiar la Cruzada Libertadora. Las historias de la época la ubican huyendo de los invasores, y refugiándose entre las tropas orientales que sitiaban Montevideo. Desde allí protagonizó algunas misiones, como el abastecimiento de instrumental médico, supuestamente disfrazándose de lavandera, pintando su rostro de negro para entrar a la ciudad sin ser reconocida, y saliendo con los utensilios ocultos entre sus ropas. A esta escena se les suma otras osadas en el campo militar, según la tradición.

Vio a su hermano Manuel ser electo presidente —de hecho él se casaría con su sobrina, la única hija de Josefa— y unos días después, murió.

Lord Ponsonby: el artífice de una imprevista independencia

Dandy inglés enviado en misión diplomática “lo más lejos posible” para frenar así su romance con lady Conyngham —amante favorita del rey George IV—, llegó a las Provincias Unidas para encontrar la forma de ponerle fin a la guerra de los orientales con Brasil. Inglaterra, potencia mundial en ese momento, no quería más dolores de cabeza: necesitaba el cuero oriental, la salud de los mercados rioplatenses y una pacífica navegabilidad en el río.

A Rivadavia, lo detestó. Y a Dorrego, lo presionó para evitar nuevos giros inesperados en la guerra. Luego de frustrado el polémico acuerdo de Manuel García, Ponsonby empujó con fuerza la solución independentista del territorio en disputa.

Crédito: El País.

Tuvo en ello un aliado oriental: el comerciante Pedro Trápani, allegado a Lavalleja, figura que el lord apreciaba. El inglés les presentó su proyecto: “Sería como poner un algodón entre dos cristales”, decía.

Ante la insistencia de Dorrego de acentuar la guerra con Brasil, Ponsonby llegó a presionarlo —o amenazarlo— con las fuerzas inglesas, logrando finalmente la aceptación por parte de los dos bandos (el argentino y el brasileño) de firmar la paz a cambio de la autonomía de los orientales.

José Gervasio Artigas: el prócer que la miró de lejos

Luego elevado a prócer del Uruguay, estaba bien lejos en 1825 cuando algunos de sus excombatientes se lanzaron a liberar la Banda Oriental del dominio brasileño, y luego se rehusó a retornar cuando se consolidó el nuevo pequeño país. Artigas lideró el movimiento oriental que luchó a partir de 1811 por la emancipación del dominio español, y promovió un proyecto de confederación que fue derrotado por una alianza entre el centralismo porteño y el imperio portugués.

El caudillo tuvo sus oportunidades para negociar con Buenos Aires, pero las rechazó, y a partir de 1820, con la derrota a manos de los portugueses, se fue a Paraguay para nunca más volver.

Crédito: El País.

El movimiento de 1825 tomó los colores de su bandera y algunos de sus principios autonomistas seguían latentes en “los patrias” que lucharon por la independencia. Pero esa “segunda revolución” también se cuidó de no caer en algunos excesos de la etapa artiguista. En esos años, José Gervasio fue una presencia ausente. Su apellido era para muchos sinónimo de “caos y anarquía”. Lavalleja y Rivera, en distintos momentos, renegaron de su legado, pero también lo reivindicaron a su modo.