10 de Septiembre de 2025

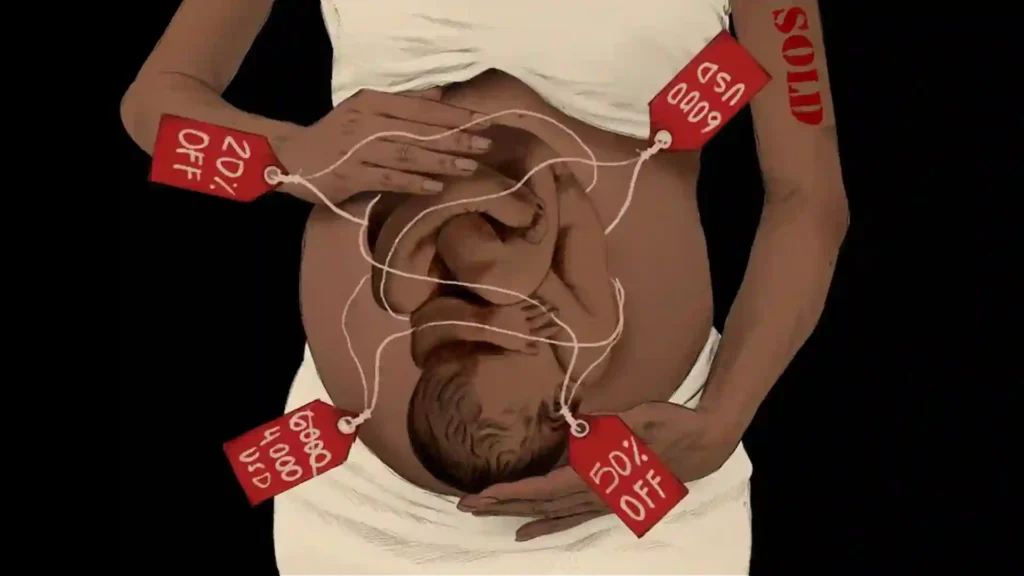

¿Debe América Latina avanzar hacia la abolición de la maternidad subrogada? El informe ONU revela sus riesgos de trata, explotación y violaciones a derechos humanos.

Una verdad incómoda contada en un Informe de Naciones Unidas

El informe A/80/158 de la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres y las niñas (ONU) no suma un capítulo a una discusión técnica: cambia el marco. Describe la maternidad subrogada como una práctica atravesada por violencias económicas, psicológicas, físicas y reproductivas, con riesgos de trata y de venta de niños, y propone un itinerario abolicionista claro. Su valor reside en articular evidencia comparada, estándares de derechos humanos y propuestas de política pública que reordenan el debate lejos del eufemismo contractual y más cerca de la dignidad de mujeres y niños.

En una columna previa planteamos que, en Colombia, la subrogación opera en una zona gris que combina asimetrías socioeconómicas con un lenguaje que borra a la madre y estandariza la separación contratada del recién nacido. El informe de la Relatora corrobora ese diagnóstico: no existe un “derecho a obtener un hijo” y, en la práctica, la maternidad subrogada cosifica a mujeres y niños y normaliza la ruptura del vínculo perinatal.

El informe de la Relatora subraya que la subrogación es un mercado global en expansión, donde las mujeres gestantes reciben una fracción del pago total (entre el 10 y el 27%); mientras los intermediarios capturan la mayor parte de las ganancias, evidenciando una marcada e injusta asimetría entre las condiciones económicas del negocio gestacional. Además, hay incentivos de captación y una creciente deriva transfronteriza hacia América Latina por los bajos costos y los vacíos regulatorios.

Igualmente, el informe señala que, detrás de las historias idílicas de los medios de comunicación, que retratan la maternidad subrogada como un modelo meramente altruista en el que se da la oportunidad a las personas de ser padres, se esconde una industria voraz. Un sistema que mercantiliza a mujeres, niñas y niños, incluyendo prácticas como la trata de personas, la violencia obstétrica, abortos selectivos en razón del sexo o por discapacidad, entre otras. Por más incómoda que resulte esta verdad, el informe incluye importantes evidencias de estas y otras formas de violencia.

Una propuesta audaz

El capítulo de conclusiones propone una ruta abolicionista modelada en el “modelo nórdico” (en prostitución): sancionar la demanda y a los intermediarios, nunca a las mujeres; prohibir publicidad y agencias; reparar a quienes han sido explotadas; y avanzar hacia un instrumento internacional vinculante que prohíba todas las formas de subrogación. En materia de filiación, el modelo nórdico ordena reconocer a la madre gestante como madre legal y exigir que cualquier entrega de un menor después del parto, ocurra mediante adopción judicial con evaluación de idoneidad. Por supuesto, este llamado no puede interpretarse como un desconocimiento de los niños y niñas ya nacidos a través de la subrogación y que hoy hacen parte de familias consolidadas. El propósito es, más bien, prevenir que en el futuro se repitan situaciones de explotación de esta naturaleza.

Es poco común encontrar en informes de Naciones Unidas conclusiones y propuestas tan audaces. Sin duda, este informe pone un alto en el camino y nos lleva a repensar la industria reproductiva desde una perspectiva de derechos humanos. Nos muestra que pensar en la abolición de la maternidad subrogada no solo es deseable, sino que se condice con las obligaciones derivadas del derecho internacional.

Cinco claves del informe especialmente relevantes para Latinoamérica

Aunque el informe aborda realidades de todo el mundo, especialmente de países que tradicionalmente han sido “exportadores” de niños y niñas a través de la maternidad subrogada como India, Ucrania y México, los hallazgos y conclusiones resultan de gran valor para Latinoamérica:

1) Desregulación útil al “forum shopping”: la heterogeneidad de regulaciones y los vacíos normativos en la región permiten que agencias y comitentes busquen los foros menos restrictivos para realizar estas prácticas en los países con controles débiles y amplio margen para cláusulas lesivas (renuncias anticipadas a decisiones médicas, cesáreas no indicadas, “reducciones” embrionarias). Por ello, mantener los vacíos de legislación en la materia solo convierte a Latinoamérica en un paraíso de esta práctica profundamente lesiva de los derechos humanos.

2) Identidad y apatridia: la judicialización está llenando el vacío que debería resolver la ley. En Colombia, decisiones recientes han protegido la identidad y nacionalidad, y advertido sobre la comercialización. Por ejemplo, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá ordenó incluir a la madre gestante en el registro civil de una bebé nacida mediante subrogación, y la Corte Constitucional ha reconocido la nacionalidad en contextos de desregulación transnacional. Al convertirse Latinoamérica en un paraíso de la subrogación, nuestros niños y niñas quedan en un alto riesgo de apatridia, como ya se ha evidenciado con los casos que han llegado a los tribunales.

3) Intermediación transnacional y trata: el informe identifica un riesgo de trata en todas las etapas –incluida la explotación de donantes de óvulos y la coerción para abortos o “reducciones” selectivas–. El informe también muestra que, en contextos comparados, la regulación mediante la legalización de la subrogación no minimiza el riesgo de trata, por lo que parece quedar claro que el camino es la abolición.

4) Captación digital, opacidad sanitaria y renuncias de derechos: las campañas en línea (“Te ayudamos a tener tu bebé y disfrutar de este amor para siempre”; “si estás buscando ayudar a otros a realizar sus sueños de ser padres”); y el lenguaje del altruismo ocultan riesgos médicos (p. ej., hiperestimulación ovárica, cesáreas programadas sin indicación, complicaciones maternas, depresión posparto), con seguimientos insuficientes y cláusulas que vacían la autonomía informada de las mujeres. En contextos como el latinoamericano, con sistemas de salud con serias deficiencias, las afecciones a la salud de las mujeres, las niñas y los niños pueden verse agravadas. Así mismo, el sistema de salud puede terminar sobrecargado con la atención de estas consecuencias para la salud de las mujeres y las niñas.

5) La narrativa del “derecho a la parentalidad”: el informe recuerda que no hay un derecho humano a “obtener” un hijo; el estándar es el interés superior del niño y la dignidad de la madre. Esta precisión es fundamental, en especial en contextos como el colombiano, en el que la Corte Constitucional parece interpretar que este derecho existe, y que el Estado está obligado a garantizarlo. Los hombres y las mujeres tienen el derecho en igualdad a decidir el número y el espaciamiento de los hijos, pero nadie tiene derecho a que se le entregue un niño, menos como resultado de una operación comercial.

6) Las víctimas invisibles de esta práctica: el informe además incluye a unas víctimas invisibles de esta práctica: las niñas y niños por nacer. El informe señala que “[l]as niñas también pueden ser víctimas de abortos selectivos en función del sexo” y expresa que se da una situación similar en el caso de los niños con discapacidad, en tanto algunas agencias garantizan la “interrupción del embarazo” o la “reducción selectiva” si los seres humanos gestados no cumplen con las expectativas de sexo o capacidad de los padres de intención. Esta realidad se suma a la sistemática discriminación que afrontan las mujeres, las niñas y las personas con discapacidad en Latinoamérica.

Hacia una legislación abolicionista sobre maternidad subrogada

Del informe se derivan cuatro premisas fundamentales a considerar en futuras reglamentaciones de la maternidad subrogada. La primera es que, “[l]os arreglos de reproducción subrogada pueden equivaler o asemejarse a la esclavitud”, y en ese sentido, es una obligación de los Estados tomar acciones para la abolición de esta práctica, especialmente mediante la penalización de la demanda e intermediación de estos servicios.

La segunda, es que toda reglamentación debe tomar en serio el interés superior de las niñas y los niños,y, en ese sentido, regular la filiación y los procesos necesarios para evitar la apatridia, y los riesgos de trata de niños y niñas que involucra esta práctica. Como señala el informe “[l]a reproducción subrogada comercial, que corresponde a la inmensa mayoría de los casos de reproducción subrogada en el mundo, constituye venta de niños”. Por lo que ninguna reglamentación puede avalar contratos que constituyan la compra y venta de seres humanos.

La tercera premisa es que este tema debe abordarse desde el enfoque de empresas y derechos humanos. Del informe se deriva que la mayoría de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en esta práctica son cometidas por las agencias de reproducción subrogada y los intermediarios. Estas agencias incluyen clínicas, firmas de abogados y empresas publicitarias que se lucran con el negocio y están poco reguladas. En ese sentido, una adecuada reglamentación, que tienda a la abolición de la práctica, no puede obviar a los privados, y sus deberes de respetar los derechos humanos y contar con mecanismos de reparación cuando cometen violaciones.

En cuarto lugar, desde una perspectiva abolicionista, es fundamental atender a las víctimas, establecer mecanismos para que los niños y las niñas que han sido concebidos por estos medios sean protegidos, y que las madres gestantes tengan asistencia jurídica, apoyo psicosocial y alternativas económicas.

Finalmente, hay un asunto que no se deriva directamente del informe pero que es central en cualquier legislación: la regulación de las técnicas de reproducción humana asistida. La maternidad subrogada y la fecundación in vitro van de la mano, por lo que la ausencia de reglamentación sobre el uso, la disposición y la naturaleza jurídica del material genético de los padres, así como de los embriones, es fundamental, como ya lo ha señalado la Corte Constitucional. Continuar perpetuando un vacío regulatorio en relación con estas técnicas amplía el riesgo de trata de personas con el fin de obtener material genético y aumenta la inseguridad jurídica de familias y niños concebidos por estas técnicas.

En palabras de la Relatora “[l]a práctica de la reproducción subrogada se caracteriza por la explotación de las mujeres y los niños, incluidas las niñas, y la violencia contra ellos.” En ese sentido cabe la pregunta ¿seguirá Latinoamérica en un vacío regulatorio que promueve que nuestros países sean un paraíso para esta práctica que mercantiliza a los niños y la función reproductiva de las mujeres, o transitará hacia la abolición de esta práctica demostrando un verdadero compromiso con los derechos humanos?

Citación académica sugerida: Acosta-López, Juana; Idárraga, Ana; Muñoz-Gómez, Diana. Maternidad subrogada: del espejismo contractual al mandato abolicionista (y los desafíos para América Latina). Agenda Estado de Derecho. 2025/09/10. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/maternidad-subrogada/

Palabras clave: maternidad subrogada, América Latina, abolicionismo

Comparte este artículo en…

¿En desacuerdo con este artículo?

¿Es importante profundizar sobre este tema?

Escribe tu artículo/respuesta sobre este tema y déjanos tu texto siguiendo las siguientes instrucciones

Juana Acosta

Directora de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana

Diana Muñoz-Gómez

Profesora del Instituto Latinoamericano de la Familia -ILFARUS de la Universidad de La Sabana

Ana Idárraga

Profesora de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad de La Sabana

Artículos Relacionados

¿Quieres escribir un artículo?

Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.

Suscríbete a nuestro Newsletter

Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.

2021 – Todos los derechos reservados – Agenda Estado de derecho – Konrad Adenauer Stiftung

Sigue nuestro Newsletter en LinkedIn

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O’Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho – ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.