Geopolítica del agua en América Latina y el Caribe

Por Carolina Sturniolo, Fernando Rizza y Bruno Ceschin*

El agua dejó de ser simplemente un recurso natural casi inadvertido y se transformó en uno de los activos geoestratégicos más disputados del planeta. Su control define la seguridad alimentaria, energética, territorial, pero sobre todo define la vida. En este sentido, el agua no es sólo un insumo para la producción, sino un factor de poder y disputa estratégica, capaz de redefinir las relaciones entre Estados, comunidades, empresas e instituciones financieras. En América Latina y el Caribe, esta disputa adquiere rasgos específicos por la combinación de abundancia relativa, extractivismo, desigualdad en medio de la crisis climática.

Escasez, reservas y disputas en la región

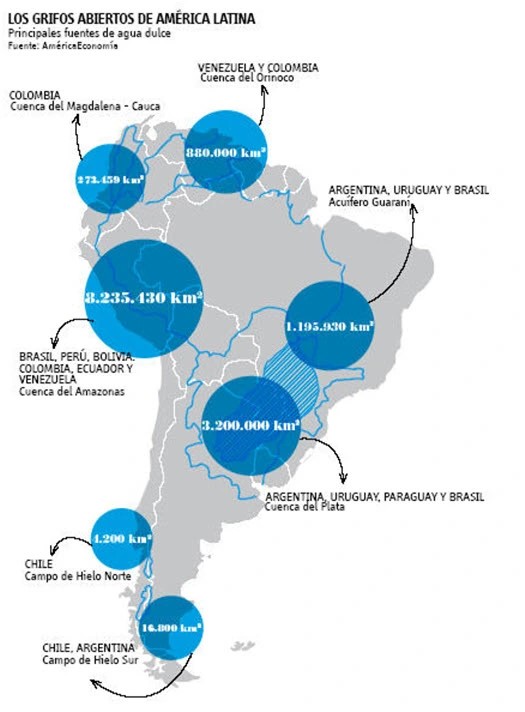

A nivel mundial, sólo el 2,5 % del agua es dulce, y de ese volumen menos del 1 % está disponible para el consumo humano. En este escenario de creciente escasez, América Latina ocupa un lugar clave ya que concentra cerca del 31 % de las reservas de agua dulce del planeta. Grandes cuencas hídricas como la del Amazonas, el Orinoco o del Paraná-La Plata dan testimonio de esta riqueza esencial. Brasil, Colombia, Perú y Venezuela figuran entre los diez países con mayores recursos hídricos renovables del mundo.

En el Cono Sur, el Acuífero Guaraní (compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) constituye una de las mayores reservas subterráneas de agua dulce del planeta (alrededor de 37.000 km³) y es objeto de creciente interés geopolítico y económico por parte de las corporaciones.

Esta abundancia se convierte en una maldición, permanentes y profundas tensiones con el modelo extractivista de la megaminería, los agronegocios, las energías convencionales y renovables, la contaminación industrial, entre otras. La privatización o apropiación de los recursos naturales y la desigualdad en el acceso al agua convierten a la región en un territorio de disputas crecientes. Esa riqueza hídrica, lejos de ser garantía de bienestar universal, se transforma en factor de conflicto, vulnerabilidad y dependencia.

La huella hídrica de un modelo intensivo

El agua no sólo es disputada en su acceso y propiedad, sino también en su uso intensivo por industrias que cada día demandan volúmenes crecientes y afectan la disponibilidad de comunidades y territorios. En el sector agropecuario, por ejemplo, producir un kg de carne vacuna puede requerir entre 10.000 y 15.000 litros de agua, considerando el riego de pasturas y la cadena de procesamiento.

La industria textil también es enormemente intensiva en agua, ya que para confeccionar un solo jean se requieren entre 7.000 y 10.000 litros, por los procesos de tintura y lavado que además generan contaminación con metales pesados.

Menos visible pero aún más relevante es el sector tecnológico, en dónde la fabricación de microchips y el enfriamiento de centros de datos exigen agua ultrapura y en grandes volúmenes; una sola planta de semiconductores puede consumir más de 15 millones de litros diarios.

Estos usos industriales, muchas veces vinculados a cadenas globales de valor y a inversión extranjera, compiten con los usos domésticos, agrícolas de subsistencia o comunitarios. La prioridad, ante la escasez se desplaza hacia quien tiene mayor poder económico, político o corporativo, dejando en situación de vulnerabilidad a amplios sectores populares.

El agua como mercancía

En las últimas décadas la expansión del modelo neoliberal-extractivista y la crisis climática transformaron el agua en una mercancía estratégica. Hoy el agua, un bien común necesario para la vida, cotiza en bolsa, se privatiza y se negocia como cualquier otro recurso. En 2020, por primera vez en la historia, el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros del Nasdaq, mediante el índice Nasdaq Veles California Water Index (NQH2O) (que refleja el precio del agua en el estado de California). Este hecho marcó un precedente, el agua dejó de ser sólo un derecho humano (como la reconoció la Organización de las Naciones Unidas en 2010) para convertirse también en un activo financiero sujeto a la especulación y a la lógica de la financiarización.

Mientras en el mundo más de 2 mil millones de personas no acceden al agua potable, este tipo de cotización evidencia cómo se traslada a los mercados un bien que ha sido históricamente público o comunitario. Diversas firmas de capital privado e infraestructura -como KKR & Co., Bain Capital, Blackstone Group, Infraestructura Bember, Socios de Infraestructura de Morgan Stanley, HIG Capital, Littlejonh & cia, Ridgewood Infraestructure son los principales fondos de inversión activos en la infraestructura hídrica global, a través de la adquisición de empresas de tratamiento, inversiones en tecnologías de agua, salidas estratégicas y fondos multimillonarios que apuntan al negocio del agua y las aguas residuales, principales responsables de la especulación y del mercado de futuros del agua a nivel global.

Este fenómeno tiene implicaciones profundas en América Latina, la lógica financiera prioriza la rentabilidad, la escala y la liquidez; frente al bien común, la justicia social, la sostenibilidad ecológica, en definitiva la vida. En consecuencia, comunidades tradicionales, pueblos originarios y zonas rurales vulnerables pueden quedar rezagadas, con sus derechos hídricos subordinados al capital global.

El agua como instrumento de guerra.

Más allá de la disputa industrial y financiera, el agua también se está empleando como herramienta de presión, dominación o guerra. Esto se hace evidente en la apropiación de cuencas hídricas, el control de la infraestructura de captación y distribución, y el condicionamiento del acceso al agua como palanca política. Un caso paradigmático, es el de la empresa israelí Mekorot, que controla recursos hídricos en territorios ocupados palestinos y se posiciona internacionalmente como exportadora de tecnología hídrica, mientras simultáneamente ejerce control territorial del agua, sentenciando al pueblo palestino a tomar agua contaminada, a la sed o incluso a la muerte.

En América Latina, la presencia de Mekorot en consultoría, asesoramiento en gestión hídrica y convenios estatales no es sólo técnica, sino que abre el debate sobre la exportación de un modelo hídrico que vincula control, privatización, dominio y condicionamiento de la libre determinación de los pueblos.

El control del agua como arma estratégica puede generar dependencia hidrológica, limitar la capacidad de los Estados o comunidades de decidir sobre su recurso hídrico, y convertir el agua en vector de poder geopolítico. En un contexto de cambio climático, sequías, escasez y migraciones, este factor debe ser considerado como parte del nuevo escenario de seguridad internacional.

América Latina y el Caribe en la encrucijada

Cómo ya venimos analizando, América Latina y el Caribe se encuentra entre los objetivos estratégicos del capitalismo financiero y tecnológico global, el que para funcionar en esta Nueva Fase de producción, necesita de agua dulce para las grandes metrópolis, Litio para el funcionamiento de las nuevas tecnologías, Combustibles para las industrias y Alimentos para poner en movimiento la Fuerza de Trabajo. Este nuevo ALCA, lejos de tratarse de una retórica se materializa en la agudización de las tensiones bélicas, comerciales y políticas que se multiplican en la Región.

La empresa estatal israelí Mekorot, denunciada por organizaciones internacionales por su rol en el apartheid hídrico contra el pueblo palestino, ha extendido en los últimos años su presencia en América Latina a través de un perfil bajo y métodos poco transparentes. Aunque formalmente se presenta como una entidad pública, su accionar en la región replica el de una corporación privada transnacional, con operaciones difíciles de rastrear, intermediarios locales que eluden normas de contratación estatal y convenios plagados de cláusulas de confidencialidad. Mekorot no fija domicilio ni oficinas en los países donde actúa, lo que le permite moverse en un terreno gris donde la rendición de cuentas y el control público resultan casi imposibles.

En Brasil, participó en proyectos en Belo Horizonte; en Colombia brindó consultoría a las Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca y La Guajira; en República Dominicana, el Plan Hídrico Nacional que elaboró en 2023 fue suspendido tras denuncias por irregularidades; y en México firmó en 2013 un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua para asesorar en remediación de acuíferos. Los casos más resonantes se dieron en Chile y Uruguay, donde la empresa buscó posicionarse como referente técnico en la gestión del recurso hídrico, pese a las críticas por sus antecedentes y las condiciones contractuales impuestas.

En Chile, el convenio con el Gobierno Regional del Biobío, firmado en 2023 a través de la fundación privada “Desarrolla Biobío” fuera del régimen de compras públicas, generó fuertes cuestionamientos de la comunidad palestina y de la organización Abogados por Palestina, que denunció la falta de transparencia y cláusulas que someten los conflictos contractuales a tribunales internacionales y legislación extranjera. En Uruguay, Mekorot se vinculó a OSE durante la crisis hídrica de 2023, ofreciendo asesorías por USD 275000 para el manejo del agua del Río de la Plata, en el marco del polémico Proyecto Neptuno, hoy frenado, quién buscaba privatizar parcialmente el acceso al agua potable. Así, la empresa israelí avanza silenciosamente en el continente, aprovechando las crisis climáticas y los vacíos institucionales para transformar el agua —bien común vital— en un recurso estratégico bajo control corporativo.

En Argentina, la empresa israelí Mekorot logró avanzar silenciosamente en el sector hídrico gracias al impulso del entonces ministro del Interior, Wado de Pedro, quien en 2022 promovió una visita oficial a Israel con mandatarios de diez provincias y alentó la creación de una autoridad centralizada de gestión del agua bajo el modelo israelí. A través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) —utilizado como intermediario para evitar controles públicos y normativas de contratación—, Mekorot firmó convenios con Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Santiago del Estero, y más recientemente con Neuquén, Chubut y Jujuy, alcanzando así la mitad del territorio nacional. Aunque los contratos son opacos y carecen de información sobre montos o mecanismos de control, las provincias los presentan como “Planes Maestros de Agua”. Detrás de este despliegue, la empresa se inserta en zonas estratégicas para el agronegocio, la megaminería y el petróleo, coincidiendo con el avance del modelo extractivista. Frente a esta injerencia, surgió la Campaña “Fuera Mekorot”, impulsada por asambleas ambientales, organizaciones sociales y de derechos humanos, que denuncian la falta de transparencia, la privatización encubierta del agua y los vínculos políticos y empresariales que sostienen la expansión israelí en el país.

Frente a este panorama, es necesario entender al agua como bien común, vital, frente a la concepción de mercancía financiera. La soberanía territorial requiere la defensa acérrima de nuestros bienes comunes, garantizando un acceso universal, una gestión democrática, pero sobre todo la participación comunitaria. La financiarización del agua, la mercantilización y su uso como herramienta de guerra o dominación deben ser objeto de una reflexión crítica profunda. Sólo así podremos asegurar que ese recurso esencial, que define la vida, no quede al servicio de unos pocos, sino al cuidado colectivo de los pueblos de nuestramérica.

*Carolina Sturniolo es Medica Veterinaria, integrante del CEA, Docente en la carrera de Medicina Veterinaria, UNRC. Fernando Rizza es Médico Veterinario. Columnista de NODAL, integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA) y Docente en la Universidad Nacional de Hurlingham, Argentina. Bruno Ceschin es Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública. Maestrando en Desarrolo Territorial en América Latina y el Carible. Integrante del Centro de Estudios Agrarios (CEA)