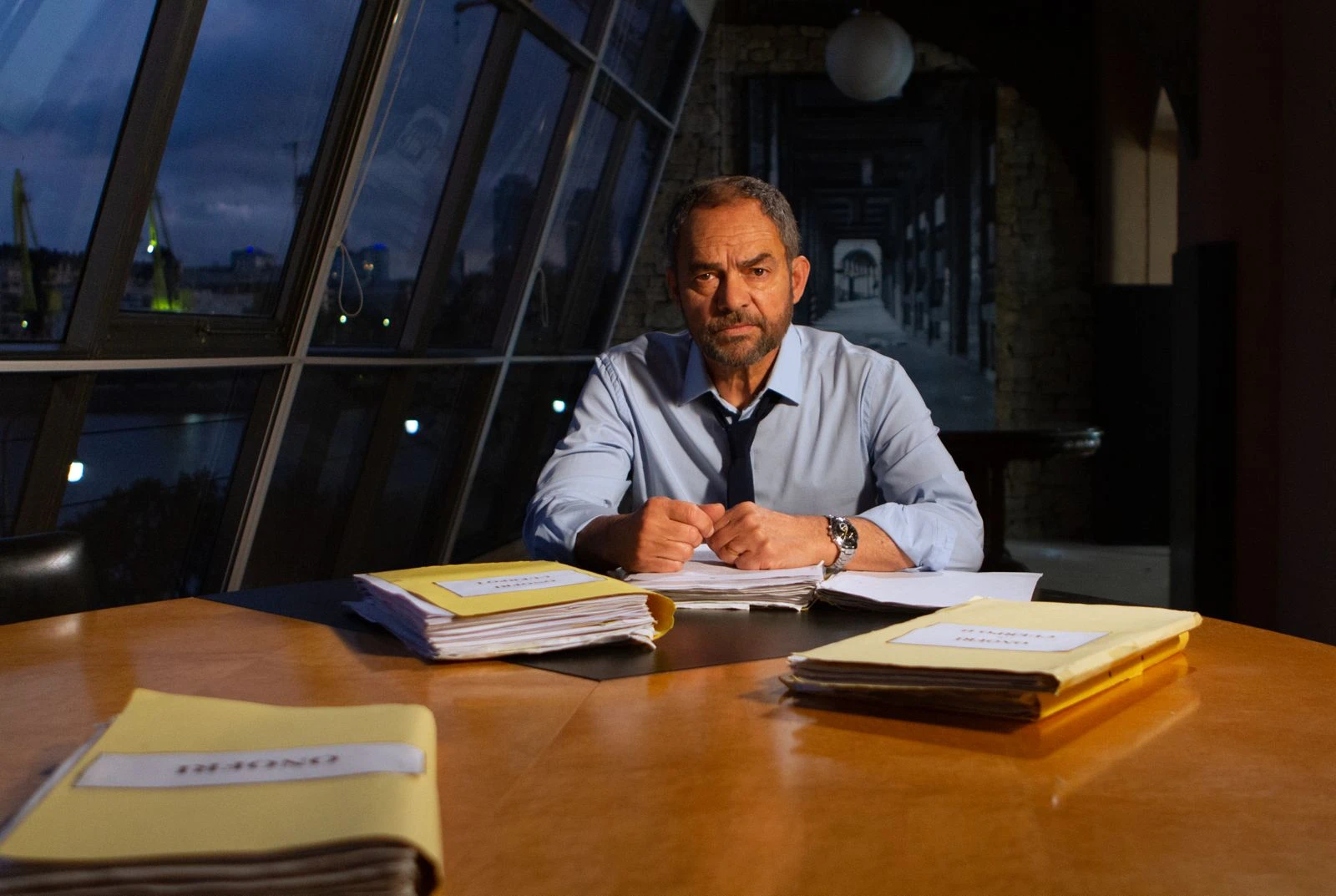

Tiene 66 años pero parece de 50, se ríe cuando le tiran menos años, y no es sólo cuestión de genética: hay algo en la manera en la que se mueve, en el brillo curioso de los ojos y en esa energía de tipo que todavía está “en juego” que le baja la edad. Padre de tres, escorpiano, Carlos Santamaría fue parte de una televisión que ya no existe: su nombre quedó ligado para siempre a Verdad Consecuencia, el unitario de Polka que marcó los 90 con historias urbanas, cámara en mano y romances que hicieron escuela. Hoy, sentado en Colegiales, mira hacia atrás y también hacia adelante: hacia un presente atravesado por plataformas, inteligencia artificial y amores que siguen latiendo.

Entre una Coca, el calor de la tarde y anécdotas que saltan de Vinicius de Moraes a Adrián Suar, Santamaría hace una radiografía brutalmente honesta de la industria. Recuerda los sueldos en dólares con los que se compraban casas, las jornadas de doce horas que se vivían como fiesta, las luces de cine que se encendían para que la tele dejara de parecer tele. Y también describe el derrumbe: “Somos una generación que se tuvo que adaptar a todo: del teléfono fijo al celular, del VHS a Netflix, del oficio a la IA”. Y en el medio, estrena La herida, una película que habla de esos amores que no cicatrizan y está disponible en cines desde hoy.

La herida: amores que no cicatrizan

La herida es, a primera vista, una película sobre un hombre que vuelve a caminar los pasos de un amor viejo; pero, en el fondo, es un mapa de algo mucho más íntimo: todo eso que creemos resuelto y, de golpe, se activa con una imagen, un viaje o un mensaje que llega fuera de tiempo. Filmada en escenarios naturales, con luz real y ese clima un poco impredecible que obligó a los actores a estar presentes en todo momento para rodar, la historia sigue a un personaje que vuelve a ese recorrido hacia la playa que hizo años atrás con el amor de su vida. El viaje es hacia afuera -ruta, mar, aire- pero sobre todo hacia adentro: memoria, nostalgia, frustración y ese modo tan humano de seguir enganchado con lo que no fue del todo.

En esa trama, Santamaría no sólo actúa: también se espeja. Escorpiano, memorioso y confeso fan de pasar por los lugares donde le pasaron cosas, se reconoce en ese tipo que cree tener la vida ordenada hasta que aparece un detonante que le demuestra lo contrario. La herida habla de la famosa “frustración amorosa” sin golpes bajos, sin grandilocuencias, con una delicadeza que apoya más en los silencios que en los diálogos. Hay un contexto de época, una psicología de personajes marcados por la historia argentina, pero también algo universal: ese amor que no se concreta como uno lo imaginó, que deja la sensación de que siempre le falta una escena por filmar.

-¿Qué fue lo que más te enganchó de La herida cuando leíste el guion?

-Que no hace trampa. No es una película que te quiera hacer llorar a cualquier precio, digamos. Es una historia de amor que podría ser la de cualquiera, con esa cosa de la frustración amorosa, viste, de lo que no se termina de cerrar nunca. Me gustó que habla de eso sin juzgar, sin decir: “Esto está bien o está mal”.

–¿Te pasó algo parecido en tu vida, ese amor que vuelve apenas ves una foto o pisás un lugar?

-Sí, obvio, creo que a todo el mundo. Eso de que ves una imagen, un mensaje viejo, pasás por una esquina y ¡paf!, se te abre algo. Yo soy muy nostálgico, muy de pasar por donde me pasaron cosas. Y a veces te das cuenta de que esa herida que vos creías cicatrizada está ahí, como domesticada pero viva.

-En la película el personaje vuelve al mismo camino hacia la playa. ¿Creés que uno realmente busca respuestas ahí o es una excusa para volver a sentir?

-Yo creo que uno sabe, en el fondo, que no va a encontrar nada nuevo en el lugar, pero va igual. No es tanto lo que ves afuera, sino lo que te pasa adentro. Es como cuando volvés al colegio: el edificio está igual o peor, pero lo que vuelve son las sensaciones. Es eso, me parece, la película: lo que dispara el paisaje en la cabeza del tipo.

Verdad Consecuencia y la televisión que ya no existe

Cuando habla de Verdad Consecuencia, sonríe. Recuerda las primeras ficciones de Pol-ka, el salto del estudio al barrio, las locaciones en Palermo, la revolución que significó filmar con lógica de cine para salir en Canal 13. “Era la primera televisión hecha en escenario natural, todo locaciones, iluminación lateral, profundidad de campo… otra cosa”, repite, como si todavía pudiera ver los planos en el aire. La serie, que duró tres años -récord para un unitario- se convirtió en un fenómeno: 15, 19 puntos de rating a las 11 de la noche, gente que al otro día hablaba del capítulo y ese ritmo de trabajo que incluía doce horas por día, cuatro jornadas semanales entre piso y exteriores y una sensación de grupo que ya casi no se ve.

En ese ecosistema, Santamaría era uno más de una troupe sólida: compañeros que se enamoraban, se peleaban, compartían mate, cigarrillos y licores entre escena y escena, y un equipo técnico que armaba y desarmaba luces como si fueran mudanzas diarias. “Laburábamos muchísimo, pero nadie se quejaba. Era otro momento del país también: cobrabas en dólares, con un sueldo comprabas un departamento, todo ese delirio del 1 a 1”, cuenta. Hoy, cuando mira ese material en YouTube o en algún cable perdido, lo que le pasa no es sólo nostalgia: es la sensación de haber sido parte del nacimiento de una televisión que apostaba a la calidad de imagen, a la profundidad de campo y a la construcción de personajes que se metían en las casas como familiares.

–¿Sentís que Verdad Consecuencia fue un antes y un después para la ficción argentina?

-Sí, absolutamente. Era la segunda apuesta grande de Po-lka después de Poliladron, y ahí se rompió un molde. Se filmaba como cine, con (Daniel) Barone, en la calle, en Palermo, con luz real. Eso no se hacía en tele. Y la gente lo percibía: te hablaban como si vos fueras el personaje, como si hubieras dormido en su casa.

–¿Qué es lo que más extrañás de esa época cuando la comparás con la tele y las plataformas de hoy?

-La sensación de comunidad. Antes conocías al productor, al director, al gerente del canal. Sabías quién decidía, ¿viste? Ahora el director de la plataforma vive en Miami, el otro está en otro país, es todo muy abstracto. Y también extraño que lo que hacías se veía sí en un horario. Había ritual: lunes a las 23 te sentabas a ver. Hoy está todo a demanda y se diluye un poco la cosa.

-¿Y la relación con el público cambió mucho?

-Un montón. Antes hacías 19 puntos a las 11 de la noche y al otro día no podías caminar por la calle. Ahora podés generar algo buenísimo y no tenés idea quién lo vio. O capaz lo ve alguien en Japón dentro de cinco años, no sabés. Es lindo, pero también te descoloca.

Sus primeros pasos en medios, el oficio y la vida después de la fama

La conversación se corre a sus inicios. Santamaría cuenta que uno de sus primeros trabajos fue en Revista GENTE como cronista. También trabajó en un bar en Río de Janeiro hasta que la actuación se impuso. Hoy encuentra su ancla en dos lugares: el oficio y la familia. Tiene tres hijos -Félix, Violeta y Ulises- que, como él, se volcaron a lo artístico: el mayor «hizo una serie llamada Medusa que quedó atrapada en el limbo de las plataformas», la segunda «compone y canta como la puta madre”, y el más chico «estudia Imagen y Sonido en la UBA». Es una generación atravesada por la incertidumbre, pero también por la posibilidad de crear y subir al mundo lo que hacen sin pedir permiso. “Son artistas, son sensibles, y eso ya es un montón en este contexto”, dice entre orgulloso y preocupado.

Fuera de cámara, su vida es menos glamorosa y más real: locuciones, obras de teatro que aparecen y se desinflan con la misma velocidad con la que cambian las coyunturas económicas, películas independientes que se filman a pulmón en Misiones y se estrenan dos años después, o no. Santamaría sabe que ya no tiene 30, que los papeles se achican y la competencia crece, pero también sabe que el oficio -esa capacidad de entrar a un set y saber qué hacer aunque todo haya cambiado alrededor- sigue siendo su capital más grande. Y que, al final del día, lo que importa no es el rating, sino seguir teniendo algo para contar.

-¿Cómo es ver a tus hijos intentar hacer carrera en un mundo todavía más complicado que el de tu generación?

-Es raro, porque por un lado me da miedo y por otro me da esperanza. Ellos tienen una libertad que nosotros no teníamos: pueden filmar con un celular, subir algo, mostrarse. Pero también es todo más volátil, más incierto. Yo trato de acompañar sin bajarles línea. Les digo: “Esto es duro, pero si lo amás, bancalo”.

–¿En qué sentís que el oficio te salva hoy?

-En que me da herramientas para no desesperar. Puedo hacer teatro, puedo hacer cine, puedo hacer locución, puedo dar un taller. No dependo de una sola cosa. Y también me salva en lo emocional: sigo disfrutando de poner el cuerpo en un escenario, decir un texto, estar con otros. Mientras eso me pase, todo lo demás… se lleva mejor.

–Si tuvieras que resumir este momento de tu vida con una frase, ¿cuál sería?

-Que las heridas no se curan: se aprenden a mirar. Y que mientras uno tenga ganas de seguir contando historias, la cosa todavía vale la pena.