El pasado 19 de febrero se cumplieron 45 años de la llegada a Misiones de los primeros refugiados laosianos y camboyanos. Algunos de ellos volvieron a su patria, y muchos de ellos adoptaron a la nuestra como suya y aseguran que de aquí “ya no se mueven”.

Fue en 1980 cuando, en pleno mediodía, arribaron a la capital misionera 16 familias, totalizando 69 personas. Descendieron del vuelo 54 del avión de Austral en el aeropuerto local y fueron recibidas con aplausos y muestras de simpatía por un público numeroso que se congregó en las inmediaciones del lugar de entrega de equipajes, al punto que la policía aeronáutica debió formar cordones de protección para permitir el desplazamiento de los recién llegados.

En representación del Ministerio de Gobierno, el director de Asuntos Jurídicos, Julio Puentes, encabezó la comitiva de funcionarios que acudió a la aerostación. También estuvo la Subsecretaría de Educación, Julia Hierro de Monferrán; el director de Defensa Civil, mayor (R) Alberto Rubén Pérez y docentes afectados al Plan Educativo de Apoyo a los Refugiados del Sudeste Asiático.

“Conocíamos la Argentina por documentales y por descripciones de otros laosianos que ya estaban aquí y con los cuales nos escribíamos. Recibimos correspondencia también de refugiados de otros países que nos decían que elijamos la Argentina porque era el mejor país”, expresó al diario El Libertador el maestro laosiano Prasad Khamchompoo.

Prasad y Sourikhanh Phommachanh eran quienes hicieron de intérpretes del grupo. Sourikhanh era empleado de comercio, hablaba francés y algunas palabras del español y había señalado que llegaron a Buenos Aires el 28 de enero. “Están contentos, conocen los cultivos y animales de esta provincia. El mango, melón, mamón y sandía son frutos comunes para nosotros”, declaró.

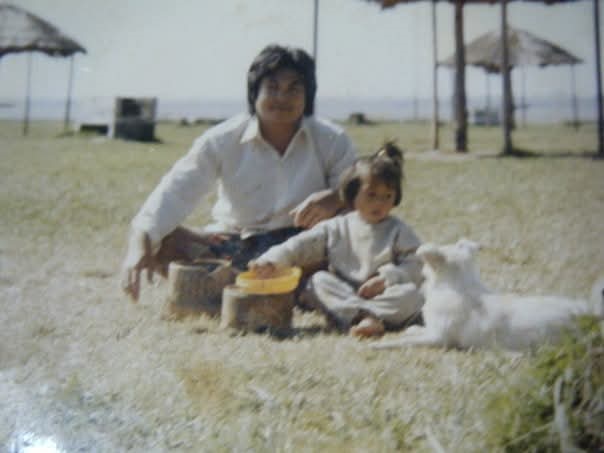

“Como era muy chiquita no me acuerdo mucho” de los momentos que fueron cruciales para la familia Hemsouvanh. Solamente tiene grabado en su memoria ese tiempo en el que “cruzamos en una balsa el río Mekong, que separa a Laos de Tailandia. Papá decía que yo no hablara y no llorara porque nos íbamos a caer o nos iban a secuestrar. Tenía cuatro años cuando salí de Laos con mi papá, pero me mantuve agachadita y callada. Eran momentos oscuros para cruzar”. Como su mamá era tailandesa, “llegamos a la casa de mi abuela y fuimos a un campo de concentración de la provincia de Ubon Ratchathani donde había miles de familias refugiadas. Estando ahí, nos inscribimos para salir y al poco tiempo el Gobierno de Argentina nos trajo en un avión repleto de familias que se encontraban en la misma situación”.

Ante la insólita pregunta de un cronista, sobre si era verdad que había miembros de la comunidad que “comían perros”, sonriendo contestó que “utilizamos al perro al igual que ustedes, para cuidar la casa. Esa costumbre es de los vietnamitas. Nosotros comemos carne vacuna, cerdo, cebú, pescados y ranas”.

En varios ómnibus, el contingente se dirigió hasta el Centro de Refugiados ubicado en cercanías del balneario municipal El Brete. Era un galpón que hasta ese momento había sido utilizado para exhibir ganado.

Allí en una ceremonia, Prasad y Sourikhanh izaron la bandera argentina, mientras por los altoparlantes se oía la canción “Aurora”. Luego, las 16 familias fueron ubicadas en sus respectivos dormitorios y seguidamente almorzaron sopa y pescado con arroz, además de las naranjas que se entregaron como postre. Casi ninguno probó bocado. A la hora de la siesta, la mayoría prefirió la sombra de los árboles mientras los más chicos se hamacaban en los juegos instalados en el amplio parque.

Al día siguiente recibieron la visita -de veinte minutos- del interventor militar de la provincia, Rubén Norberto Paccagnini, y de dos de sus ministros. Los laosianos se reunieron en la puerta del comedor y los aplaudieron.

Las 16 familias permanecieron en el Centro de Refugiados durante un mes a fin de aprender los códigos básicos de comunicación. Un maestro por grupo familiar se ocupó de la supervisión y las clases de apoyo se brindaban al aire libre.

“Cuando estábamos en El Brete no había monjes entonces se rezaba en la casa de alguno que había traído su Budita desde Laos. Ahora lo lindo es que tenemos un templo y tenemos monjes laosianos”.

Blanca Saravia, una psicóloga que viajó con el grupo, había manifestado que “la mayoría de estos refugiados eran agricultores, dos de ellos tienen un nivel de formación medio, uno es maestro y otro secretario mercantil. Soy sumamente optimista en lo que respecta al grupo y a su adaptación al medio. La mayoría de la gente que tuvo trato con ellos coincide en señalar que son todos de un elevado coeficiente intelectual y es uno de los contingentes más homogéneos y sanos que hay”.

La experiencia de una niña

Somboon Hemsouvanh (52) contó que, junto a sus padres y hermano, “venimos a principios de 1980, escapando de la guerra”. El Gobierno argentino distribuyó a todos los laosianos -más de 200 familias- en diferentes puntos del país. “A nosotros nos tocó la localidad salteña de Santa Rosa, donde el patrón nos llevó a una estancia y ubicó a las cinco familias en diferentes piecitas. Mi papá, como el resto de los jefes de familia, trabajaban en la recolección de citrus. Yo tenía apenas siete años y con los chicos teníamos que ir a la escuela, pero como era campo era necesario tomar un colectivo. Al principio nos costaba mucho el idioma, la integración. Estuvimos casi un año, pero mis padres no se hallaron. Cuando terminé primer grado nos fuimos a Buenos Aires y al promediar secundario, venimos para Posadas, donde terminé el colegio. Entiendo que la gente mayor cuando sufre el desarraigo, siempre extraña, necesita contención”, contó la mujer que cuando pisó tierra colorada por primera vez tenía unos 17 años.

Manifestó que, a través de las cartas que se escribían, podían saber dónde estaba cada uno. De esa forma, casi todos terminaron en Misiones porque acá había algunos núcleos establecidos. “Es el mejor lugar, por el clima, la comida. Vinieron en masa, por eso acá hay más familias de refugiados que en otras provincias. Llegamos desde Salta, pero otros vinieron de Santa Fe, del Sur, de Río Negro, de la provincia de Buenos Aires (Ranchos, Chascomús). Eso permitió que se practicara el budismo, que se erigiera aquí la estatua de Buda más grande de Sudamérica, porque la comunidad es más grande”, declaró, mientras participaba de una ceremonia religiosa en memoria de un monje criollo fallecido recientemente.

Expresó que cuando llegaron a Posadas, se instalaron en la zona de El Brete, donde se concentraron unas 60 familias. Como la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no les había entregado la casa, “vivíamos en un espacio muy precario, que se inundaba a cada rato, cuando subía el caudal del río” Paraná. Por esta situación, algunos regresaron a Laos.

Poco después, fueron relocalizados a la Chacra 102 donde se encuentra gran parte de la comunidad, sumada a las veinte familias que se establecieron a la altura del barrio Itaembé Guazú. “Cuando terminé la secundaria traté de seguir estudiando, pero me costaba mucho el idioma. Me dediqué a la venta de ropas en la calle y ahora tengo un negocio en la ciudad Oberá, donde formé mi familia” y donde trata de mantener el idioma y las tradiciones. “Me casé con un laosiano. Tengo dos hijas argentinas, una habla bien el laosiano, la otra no habla pero entiende. Me siento bien acá, Argentina es mi país. Si me dicen que regrese, que me dan una casa, no vuelvo porque es como que nací acá. En 2012 viajé al pueblo donde nací para dar un paseo, me quedé un mes y ya extrañaba a la Argentina, no sé por qué”, agregó Somboon. Añadió que buena parte de la gente “recuerda a los laosianos que andaban por los barrios, con los bolsos, vendiendo prendas de vestir. Éramos vendedores ambulantes. Era jovencita e iba con algunas abuelitas. Era muy sacrificado para todos. Como el idioma costaba mucho, había señoras que iban acompañadas por los chicos para hacerse entender con los clientes”.

“Sentí mucho frío”

Una vez que tomaron el vuelo que los traería a nuestro país, el contingente debió descender en un aeropuerto, estima que, de Corea, para concretar una conexión. Somboon recuerda que, cuando bajó del avión, “mamá tenía una bolsa amarillita en la mano. Yo tenía una ropa que ella me había puesto, que para ella era linda, pero, en realidad, era un pijama. No tenía campera y sentí mucho frío. De esa partecita no me olvido porque no teníamos nada”.

Como si fuera poco, “se rasgó mi pantalón y tenía mucha vergüenza, entonces mientras los chicos de mi edad, que eran muchos, jugaban, yo permanecía quietita. Traíamos la ropa puesta, no trajimos nada porque no teníamos nada. Acá conseguimos cosas comprando de a poquito, como es el caso de los cubiertos. Hubo familias que trajeron el mortero que era algo infaltable, que es una tradición para nosotros, necesario para machacar la comida”.

Indicó que en Laos hace calor todo el año y que, es por eso, que se habituaron fácilmente a esta zona. La comida también fue un aliciente porque coinciden en la producción de mamón, tacuara, mango, hay muchas que coinciden. Cuando instalaron a las primeras familias cerca de El Brete, como estaban cerca del río, podían pescar como en su país. “Consumían mucho pescado. Allá son productores de arroz y pescadores”, acotó.

Promesas incumplidas

Reflexionó que hace 45 años quienes llegaron estaban perdidos, “desconsolados porque fueron abandonados por el Gobierno de la época. Hubo promesas que no se cumplieron, como el trabajo y la casa que prometieron a todas las familias. Unos pocos recibieron algo de subsidio. Mi papá decía que Naciones Unidas tenía dinero destinado para cada familia a fin que se comprara una casa, y que el Gobierno argentino tenía que facilitarla. Muchos no recibieron esa ayuda, por eso hubo que salir a la calle a vender ropas, es decir, rebuscarse para vivir. Para comprarla cruzábamos a Paraguay en balsa y otra parte la buscábamos desde Buenos Aires. Era sacrificado”.

La promesa incluía maestros titulares y suplentes, con guardias los fines de semana, para los cursos básicos de idioma. La dirección de Minoridad llevaría juguetes. Por las tardes, habría actividades recreativas y por la noche espectáculos folclóricos. Pero solo quedó en eso.

El padre de Somboon no sabía leer ni escribir, era agricultor y se limitaba a plantar arroz en Laos. Aquí, los niños sentían mucho el desarraigo, “pero papá y mamá no tenían tiempo de pensar en eso porque tenían que ingeniarse a ver cómo mantenernos. Por suerte se escribían con los paisanos y recibían de la comunidad esa contención que necesitaban: se hablaban, se aconsejaban, se cuidaban. Una vez acá, cuando uno se enfermaba, iban las demás familias a acompañar en el hospital”, ejemplificó.

Argentina fue el único país latinoamericano que recibió refugiados surasiáticos. A fines de agosto de 1979, una delegación de la Dirección Nacional de Migraciones encabezada por el coronel Remigio Azcona visitó a los refugios de Bangkok y Hong Kong. El decreto 2073/79, firmado días antes por el general Jorge Rafael Videla, fijó límites precisos para la “vocación humanitaria argentina”. Se evaluaron las “características ocupacionales e ideológicas y condiciones psicofísicas”. Al límite de 35 años para los hombres se agregó el tope de tres hijos, por lo que tíos, abuelos y hermanos debían tomar otro camino.

Ya en El Brete, “como éramos muchos, se festejaba el Año Nuevo. Se hacían barquitos con telgopor y hojas de banana, emulando un dragón y se soltaba como tributo al santo del agua, que se respeta mucho. Después de la pandemia dejamos de hacerlo, aunque sería una buena idea retomar esa actividad. Se le colgaban luces, deseos, algo de comida y dinero. Estaba tan bien hecho, perfecto, que no se hundía. También se hacían bailes típicos”.

En la ribera del Paraná “no había monjes, entonces se rezaba en la casa de alguno que había traído su Budita desde Laos. Ahora lo lindo es que tenemos templo y tenemos monjes laosianos. Tenemos la libertad de profesar el culto budista, nos reunimos los domingos y otros días para una etapa de meditación que abarca de julio a octubre”.