El hijo de Atahualpa Yupanqui y “Nenette” Fitzpatrick habla de la valoración de la figura de su madre pianista, rememora su infancia y confirma el carácter pícaro de Don Ata.

A raíz del lanzamiento de “Canción para Nenette” (Monoblok, 2022), tema que los rockeros Diego Castelli y Martín “Vasco” Urionagüena (ver entrevista) dedicaron a la compañera de vida del folclorista argentino: Antonietta Paule Pepin Fitzpatrick, surgió la posibilidad de conversar con el hijo del matrimonio, Roberto “Coya” Chavero. Ese reportaje realizado vía Zoom durmió tres años en una computadora por los desperfectos técnicos propios de una mala conexión de internet, y emerge en este domingo patrio como humilde aporte a la difusión de la obra de la figura más emblemática del folclorista nacional.

¿Que sentís al escuchar “Canción para Nenette”, que contó con aportes de Ricardo Mollo?

Me encantó escuchar la canción, fue muy hermoso, fue una sorpresa, además, por el ritmo, el trabajo de arreglos, algo muy delicado, muy elaborado y dedicado a mi madre. Y de Ricardo, si bien estamos vinculados a través de la obra de mi padre pero no nos conocíamos ni habíamos tocado personalmente, y este trabajo permitió que nos comunicáramos. Por supuesto a Ricardo lo esperamos acá, él ya estuvo en Cerro Colorado hace unos cuantos años y como le dije: Cuando quieras arrimate a Agua Escondida, que acá vamos a esperarte con los brazos abiertos.

Mollo nació en Pergamino, y en ese partido nació tu papá, Don Atahualpa.

Sí, es pergaminense. Mi padre, el parto fue en Pergamino, pero en realidad ellos vivían en el campo, digamos, la familia de mi abuela, pero bueno es donde todo empezó, por supuesto.

¿Qué aporta “Canción para Nenette” a quienes vivimos en la Argentina actual?

Primero hay que hablar de quienes compusieron esa canción, que son jóvenes que se dedican a otro tipo de género que cultivó mi madre, sintieron la necesidad de aproximarse, a expresar lo que ellos sentían por el legado musical que fue…, porque para la sensibilidad no hay géneros, hay música o no hay música. Puede haber sonidos que no representen algo que exprese algo profundo e importante o puede haber eso que se va combinando y se convierte en música y que llega al espíritu de quien la escucha.

Yo no sé si las aves, un zorzal o un cardenal o una calandria tienen conciencia de que hacen música pero hacen música, ja ja, entonces, ¿por qué hacen música y por qué nos llega?, nos llama la atención lo bello, expresivo de ese pequeño canto que hacen.

Así como mi madre se sintió atraída por la música folclórica argentina, cautivada por ella, y decidió poner su don, ese don de música que había desarrollado por todo tipo de género, al servicio de expresiones de música nativa, que sirviera para aquello que escribía mi padre, los versos que escribía mi padre, y por otro lado también le permitió expresar cosas que ella hacía respecto del paisaje: “Agua escondida”, “Punay”, “El bien perdido”, “El Kollita”, “Melodía del adiós”, son temas instrumentales que escribía sobre las cosas que sentía, (son) ritmos que se aproximan al sonido nativo nuestro. Para mí es aprendizaje.

¿De qué se trata el álbum Nenette – Flor del Cerro, que te tiene como co-protagonista?

Con la pianista que me acompaña, Eloísa Di Giácomo, lo hemos grabado en marzo (2022) en el estudio Casa de la música, de Villa Mercedes (San Luis), donde siempre grabo. Yo grabo allí porque es un estudio magnífico, los técnicos realmente participan, acompañan el proceso de la música que uno graba. Son 15 canciones, 12 instrumentales y 3 cantadas o dichas, hay canciones en las que yo canto o digo versos que son “El niño duerme sonriendo”, “La flecha” y “Paisaje con nieve” que los versos son de mi padre; son hermosos, la melodía es hermosa. Creo que escuchar una versión instrumental como hacemos, de “El alazán”, realmente es sublime, porque si bien está la letra, la tragedia de “El Alazán” está en esa melodía, y si no está la letra lo mismo te haces la composición de lugar de lo que esa letra debe relatar, porque la música lo está contando. Decidimos grabar ese disco y ojalá las personas que lo escuchen puedan apreciar ese trabajo y compartan con nosotros la alegría de hacerlo, y ojalá guste, por supuesto, pueda llegar a los todos los que quieran escuchar.

La importancia de Pablo del Cerro para Yupanqui.

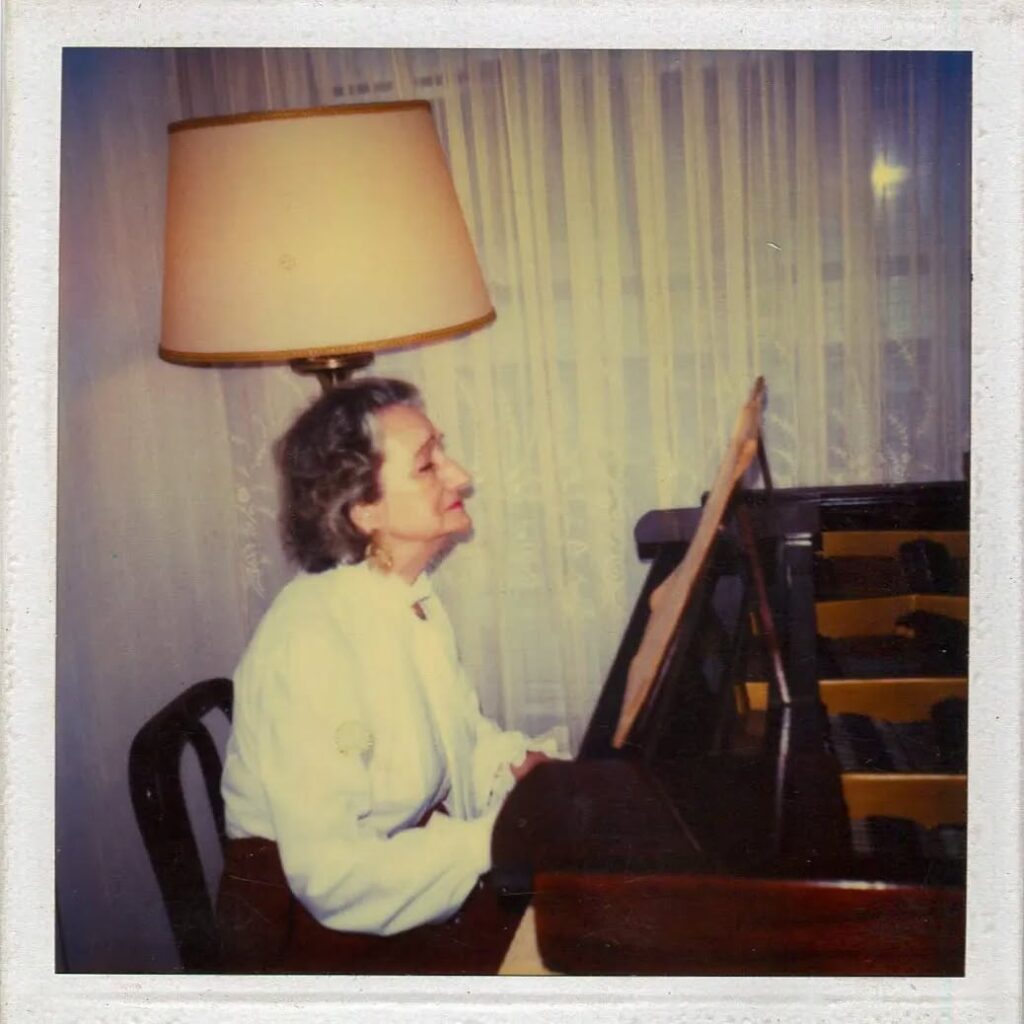

Pablo del Cerro compuso las músicas para las letras que Don Atahualpa escribió para “Chacarera de las piedras”, “De aquellos cerros vengo”, “El alazán”, “Guitarra dímelo tú”, “Yo quiero un caballo negro” y “La flecha ya está en el aire”, entre otras. Pero del Cerro no era un hombre sino el seudónimo que Antoinette “Nenette” Fitzpatrick eligió para firmar las composiciones que escribió para su esposo, Héctor Roberto Chavero, tal el nombre de nacimiento de Yupanqui.

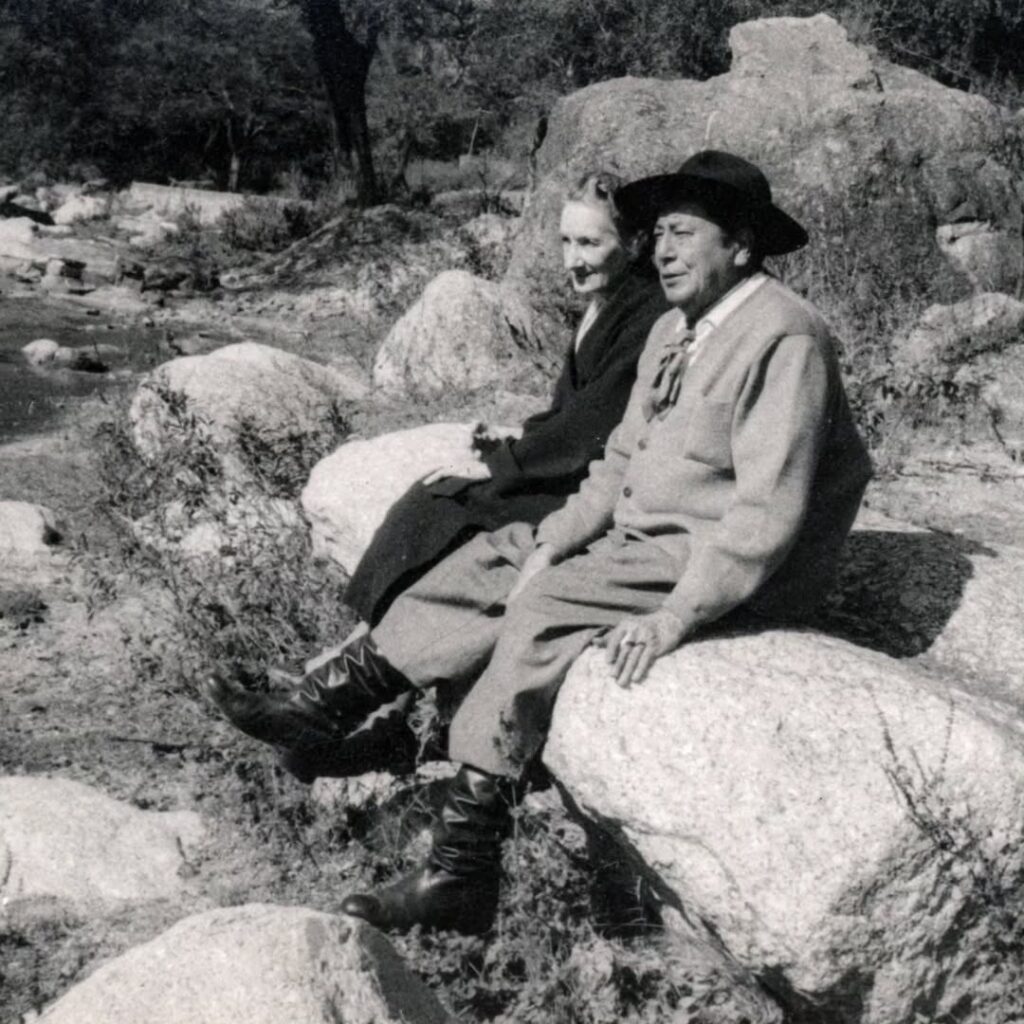

Nenette nació en 1908 en el archipiélago francés de San Pedro y Miquelón, frente a la costa Este de Canadá. Su llegada a la Argentina fue en 1928, año en el que con su familia se instalaron en la ciudad de Villa Ballester (partido de General San Martín, pcia. de Bs.As.). Con Atahualpa se conocieron en 1942 en Tucumán.

En agosto de 2021, Lito Vitale dirigió el concierto “Nenette” para interpretar las obras de la pianista que cantaron Liliana Herrero, Soledad, Luna Sujatovich, Jairo, Abel Pintos y Juan Salinas en el porteño Teatro Coliseo (míralo acá). ¿Qué opina su hijo de la revalorización de ese repertorio?

¿Escuchaste el concierto con el que Lito Vitale y varios cantantes homenajearon a tu madre en 2021?

El trabajo que hicieron fue hermoso, la participación de todos realmente me encantó, no porque hayan participado nombres conocidos o que forman parte de esos intérpretes que gustan en gran cantidad a mucha gente, sino que me encantó lo que puso cada uno para expresar las canciones que les dieron para cantar. El trabajo de arreglos de Lito fue hermoso, fue impactante.

Y la puesta en valor de la música de mi madre, yo no lo había podido hacer antes porque es un trabajo que requiere tiempo, y por cuestiones de supervivencia me había dedicado a difundir la obra de mi padre, que tampoco es demasiado conocida toda su obra, entonces quedaron muchas canciones, quedaron escritos, quedaron en el silencio producto de diversas circunstancias de la vida, de la vida de mi padre y del país, entonces yo me dediqué mucho a eso.

Y sobre todo porque es un legado único que lo único que me corresponde es difundirlo, que es fundamental, desde mi punto de vista, para conformar una identidad, empezando por una identidad humana y una identidad, también, que se corresponde con nuestra cultura nacional. Tiene que ver con el país, y con distintas regiones del país, puesto que mi padre dedicó gran parte de su obra a muchas regiones del país, entonces hay mucho paisaje, además. Esa fue mi tarea.

Es “El Coya” quien relata el devenir argentino y yupanquiano que tomó la vida de su mamá.

Mi madre llegó al país muy jovencita, con 20 años, ya venía estudiando música, había ganado un premio a los 15 años en la ciudad donde vivía, Normandía, a la mejor interpretación de música clásica; realmente era una pianista de talento. Acá conoció a mi padre, unos cuantos años después se unieron, alrededor de 1942, y un día ella decidió dejar el piano como profesión, como concertista y dedicarse a apoyar a mi padre porque, ella me lo dijo un día: “Tu padre es un artista único en el mundo, yo no he escuchado ni conocido otro como él”, entonces hubo ahí un gesto. Y el acto de mi madre me parece que fue, realmente una manifestación muy importante de amor al arte, lo que significa amor a la humanidad.

Despojarse de muchas estructuras nacionalistas, académicas, todo eso que enmarca muchas veces a las personas, que les impiden, también, abrirse al misterio, a participar del misterio de vida, del misterio del arte, aventurarse en ese mundo, ¿no?, pero con él afán de llegar al alma de otros, de otros no importa dónde, cómo pensaran, cómo sintieran, no importa, llegar a ellos. Yo creo que es un gran gesto, un gesto… inabarcable de mi madre. Fue realmente una entrega absoluta, para acompañar el legado que dejaron ambos para nuestro país y para el mundo.

¿Qué pensaría ella de este reconocimiento actual?

Ella se sentiría honrada, obviamente, pero no era su objetivo el primer plano, como tampoco lo era el de mi padre, la foto en el diario o lo que sea. Para ella, para ellos lo más importante era transmitir lo que querían transmitir a través de la música o de la palabra, no era otra cosa. Obviamente, que fuera honrado con reconocimientos, con premios, con lo que fuera… pero no era el fundamento de su vida, de ninguno de los dos.

La pesada herencia.

¿Fue difícil para vos dedicarte a la música con semejantes padres?

No, yo siempre hice música, pero un día me invitaron a participar en un homenaje en Radio Nacional, y tuve la suerte de estar con dos excelentes compañeros y músicos y amigos, Marcelo Perea en piano y José Ceña en guitarra. Una cosa es cantar en una reunión de amigos, que uno está relajado, y otra cosa es cantar públicamente y por un medio masivo como Radio Nacional, eso fue en el año… no me acuerdo, 1997, 1998. Y a partir de ahí, sí que podía entregar algo a quien me escuchara. Entonces con un compañero músico, Jorge Morales, un chileno de Concepción pero que vive en (General) Roca hace muchísimos años, empezamos a trabajar; luego se sumaron Javier Sepúlveda, mexicano, gran músico, que perdimos lamentablemente el 2021, y Walter Rivarola, los cuatro empezamos a hacer música y a presentarnos en distintos espacios.

Obviamente, hay gente con el prejuicio: “Che, el hijo de Yupanqui, a ver qué tal”, en relación a mi padre, cosa que es un desatino porque la vida de mi padre fue una, la mía fue otra, su experiencia de vida fue una, mi experiencia de vida fue otra, entonces el planteo no le sirve a quien me vaya a escuchar. Ni pretendo emularlo, ni pretendo ser la copia de mi padre, que sería vergonzoso para él y para mí, quiere decir que no aprendí nada de ellos.

Para mí no fue y no es difícil porque una vez que tuve la determinación, no estaba mal que yo me dedicara públicamente a la música, elegí el repertorio, elegí cantar canciones que no eran conocidas de él: “Nocturno riojano”, “Cardoncito de la loma”, “Me está sobrando guitarra”, “Campesino”, que no habían sido muy difundidas o no eran grabadas, entonces elegí esa forma, y además que el recital no fuera sólo una sucesión de canciones sino que tuviera un guion interior.

Con el tiempo me acostumbré a decir poemas que formaron parte de nuestra vida, vida de mis padres y mía, entonces, comencé a sumar poemas de Roberto Themis Speroni, poeta platense maravilloso, poemas de José Bergamín, poeta maravilloso, de León Felipe o de Oscar Gamboa, un poeta colombiano, para mí fue lo más natural.

A mí no me fue difícil, no me resultó un peso. Una vez lo comenté con un amigo mío entrañable, El Negro Gutiérrez, que fue locutor de Radio Nacional y presentador de Cosquín durante muchos años, y… cuando le dije que tenía ese compromiso en Radio Nacional me dijo: “Coya, ¿te vas a animar a cantar… en público? Mirá que te van a comparar”. Y le digo: el que me compare no entendió nada, ¿por qué no?, canté toda mi vida, canto en reuniones de amigos, nos juntamos con amigos a guitarrear, ¿por qué no lo voy a hacer?

“El Coya” nació en 1946 en el Sanatorio Anchorena (Pueyrredón y Anchorena, CABA), cuando sus padres vivían en Chile 942, San Telmo. Como hijo de una francesa, no resulta extraño que lo hayan escolarizado en una escuela francesa. Lo curioso es que luego se hayan instalado en la zona noreste del barrio de Palermo, conocido como Las cañitas. El mundo francofóno de Roberto comenzó escuchando el francés, su primero idioma, a través de Nenette, quien también le acercaba a aquel país de Europa Occidental con canciones infantiles.

«Mi madre había empezado por supuesto con “Le pont d’Avignon”», recuerda Roberto y agrega, «y otras canciones francesas infantiles de las más conocidas del repertorio francés: «Domino», “Les Feuilles Mortes”, “La mer”, canciones que yo aprendí a cantar de niño y de joven, y a mi madre le gustaba escucharme cantar algunas de esas canciones…» (canta en francés)

Yo estudié en el colegio francés de Buenos Aires, hice todo el primario y secundario allí, y esto me arrimó a la cultura francesa en forma muy importante. Y las particularidades, además, las formas de entender la vida, a una forma de proceder también, muy, muy francesa. Yo noto las diferencias de comportamiento, si se quiere, entre la forma tradicional argentina y la forma más tradicional francesa, digamos, esa distancia que ponen, se pone muchas veces, en los franceses, en su trato, aún con gente que ama y quieren.

Nosotros somos mucho más expansivos, los argentinos, pero, bueno, son formas, son formas distintas de vincularse, y de vincularse también con los acontecimientos. Cuando escucho a Barbara cantar «Göttingen» y me maravilla, me emociona que dos pueblos hayan logrado después de años de luchas y de sufrimientos, de victorias y derrotas, pero básicamente un sufrimiento que dan las guerras y, que siempre están producidas por las codicias de los que mandan, entre comillas, y que han logrado manifestarse en paz, reconocerse, apreciarse, respetarse; a mí esa canción de Barbara me emociona. Tomar un pequeño pueblito que perteneció un tiempo a Alemania, otro tiempo a Francia, otro tiempo a Alemania, otro tiempo a Francia, producto de las guerras, y esa canción es realmente concretar un poco lo que John Lennon nos dice en “Imagine”.

¿Cómo se llamaba y dónde estaba ubicada tu escuela?

Mamá compró un departamento en San Benito de Palermo, en una cortada que estaba pegadita a la cancha del Club Hípico de Buenos Aires, y más allá las canchas de polo estaban todos los studs que tenían los caballos de carrera del hipódromo, estábamos a una cuadra y media del hipódromo de Palermo. Al principio vivíamos en Chile y Tacuarí, Chile 942, sexto piso, y después nos fuimos a vivir al barrio Las Cañitas, que en ese tiempo era un barrio con muchos descampados. Esa mudanza que a mi padre al principio no le gustó mucho, la compensaron la presencia de tantos caballos, y a veces también, el paso de los granaderos que iban a cumplir alguna cuestión de protocolo y pasaban por la calle Matienzo a caballo. Se sentía y se los veía, ¿no? Entonces eso compensó y mi padre se aquerenció en San Benito de Palermo. Y el colegio estaba en Pampa y 3 de Febrero, Colegio Francés de Buenos Aires se llamaba, lo fundaron (la pareja) monsieur y madame Crespin, él era belga y ella francesa

Fue muy importante lo que hizo este matrimonio, un colegio muy exigente en todo sentido, en materia disciplinaria, en materia de estudio y la verdad que sólo tengo buenos recuerdos de mi colegio y de mis profes, de mis compañeros, fue hermoso. Yo creo que fui de la última camada de ese colegio puesto que Onganía después le quitó la representación, de que el título que recibía uno de bachiller en ese colegio fuera reconocido por el Estado Argentino, entonces hay un impasse y se fundó el Liceo Franco-Argentino (Jean Mermoz) donde yo trabajé durante 5 años como preceptor, y ahí era una enseña mixta, digamos, había materias propias de la educación argentina y materias de la educación francesa.

Eso fue mi experiencia en relación a estos hechos culturales. Inclusive escribí un texto donde, ya de grande, digo, mira vos, el Colegio Francés estaba en una manzana que estaba rodeada por estas calles: José Hernández, 3 de Febrero, Pampa y 11 de Septiembre (de 1888), dos fechas importantísimas para la Argentina: la calle Pampa por lo que es la pampa para nosotros, los argentinos, y José Hernández, o sea, cuatro hitos nacionales rodeaban el colegio francés, entonces escribí un pequeño texto por eso, porque digo que para mí es el misterio de la vida, o sea, qué cosa maravillosa, que el colegio francés estuviera rodeado por estos cuatro hitos argentinos.

Se puede comparar con la unión entre tus padres: lo criollo y argentino y la cultura francesa.

Absolutamente. Totalmente así, conservando cada uno su su estirpe, sus fundamentos, admirando en el otro lo que podía aportar. No lo había pensado desde ese punto de vista, pero es realmente así como vos lo decís.

¿De qué años estamos hablando, década del 50?

Yo empecé a ir al colegio a los seis años, en el 54, sí, 54 primer grado, creo que en el 53 fui al jardín de infantes. Había un solo año de jardín de infantes después el primer grado, segundo grado hasta séptimo y después era el secundario, seis años de secundario.

¿Conociste a los hijos del otro matrimonio de tu papá? Alma Alicia, Roberto Atahualpa y Lila, hijos de María Alicia Martínez

Conocí a Alma y a Lila, a Roberto no. Roberto yo no sé si lo vi una vez cuando era chico, que íbamos con mi padre y él vino, no me acuerdo bien, pero a las que sí conocí fueron a Alma y a Lila, inclusive, Lila en algún momento me ocupé de ella, porque tuvo un problema de salud y, era soltera y yo era su único familiar así que me ocupé de ella. Conocí a Quena del Valle, también, la hija tucumana de mi padre y pudimos establecer una relación de hermanos entre todos, entre ellas y yo. Y eso para mí fue muy hermoso, muy hermoso, nos conocimos de grandes, ya mi padre grande, yo ya con 40 años o treinta y pico, pero fue muy, muy hermoso.

Contame sobre Agua Escondida, donde funciona la Casa Museo Atahualpa Yupanqui.

Agua Escondida es un rincón muy, muy especial, muy particular, inclusive el cerro está dominado por esa sierra que le da nombre, y a mil metros se encuentra este rincón donde hoy funciona la Casa Museo, está La Capataza que es la biblioteca, está el Café Cultural Nenette, y está del otro lado del río El Silencio, un espacio de meditación, es un rincón para mí muy particular y, quienes nos vistan, repiten permanentemente esta apreciación que yo te estoy trasladando, porque realmente las personas que vienen de allí dicen: la verdad que la paz que hay acá. Esto de llegar a esta casa toda de piedra, todo es piedra, el monte, los pájaros, el río, la curva del río, el Cerro Colorado ahí, practicante pegadito a la casa estamos, a 30 o 40 metros estamos del Cerro Colorado.

El visitante llega y siente que no es un lugar más, no es un paisaje más, es un lugar muy especial y además, si a esto sumamos el roble canadiense que plantó mi madre que hoy tiene setenta años, setenta y un años, y al pie del roble están las cenizas de El Chúcaro y de mi padre. Es un lugar que para mucha gente tiene un significado muy especial, pero sobre todo ese rincón del cerro que hace, que forma una esquina al pie de esos cerros, es un lugar hermoso muy particular, muy mágico, para mí esa esquina tiene una magia muy especial. Y yo creo que cuando mi padre lo eligió es porque él sintió esto, en aquellos años percibió esto mismo.

“Mi guitarra no come asado»

Don Atahualpa tenía un carácter y un humor muy particular, y es conocida la reacción del folclorista cuando, ante una invitación a un asado, le solicitaban que llevase su instrumento. Así que le pedimos a El Coya que corrobore esa versión que indica que en una ocasión en la que Yupanqui comprendió la verdadera intención detrás del convite, él envió su guitarra y no asistió al convite.

«Sí, creo que fueron un par de veces, él mandó la guitarra, creo que fue en Tandil esto, él mandó la guitarra en un remise, y en otra oportunidad alguien también lo invitó: “Don Ata, lo invitamos a cenar, traiga la guitarra”, y mi padre le contestó: “Mi guitarra no come asado, así que…”.¿Por qué?, porque para él era muy, muy importante que lo consideraran, no el artista que está en el escenario sino que invitarán a la persona, para conocer la persona. No es una cuestión para juzgarla, pero desde el punto de vista de mi padre él lo que quería era que lo inviten a él, a Héctor Chavero, digamos (se rie). A comer, a compartir un almuerzo, una cena, lo que fuere, no a que vaya a hacer un recital gratis a cambio de una cena, ¿no? Qué sé yo, era su forma, también, era un hombre, en ese sentido muy estricto, pero tenía muy claras las cosas. Además, te digo, por ahí lo han invitado personas a la casa, y compartía la cena y por ahí si había una guitarra, aunque fuera la derecha y él “se sentía bien” no tenía problemas, tomaba la guitarra, la tocaba como podía, digamos, porque el encordado estaba al revés, pero les ofrecía, digamos, unas canciones como gratitud a la acción, al guiño, al afecto, esas cosas. No es que era un duro en el sentido de que bueno, a mí si no me pagan, no actúo: no, no era así tampoco. Pero era una cuestión de respeto, de mostrar a las personas también, que respetarán al ser humano, que les interesara el ser humano.»

Te agradezco muchísimo este contacto, Roberto.

Te agradezco el tiempo que te has tomado para conversar conmigo, y bueno, lo mejor para “Canción para Nenette” y por supuesto, te esperamos en Agua Escondida cuando quieras. Hasta pronto Fernando, chau.

Info sobre Agua Escondida y Casa Museo Atahualpa Yupanqui (Cerro Colorado, Córdoba)

E-mail: [email protected] | Facebook | Instagram

………………………………………………………………………………………

Producción, entrevista y redacción: Fernando CHatarra Fauszleger | IG: @soyfernandoabel | Imágenes: gentileza Fundación A. Yupanqui e internet. Agradecimiento especial a Martín Urionagüena y Diego Perri