Detrás de esta casa de paredes curvas de adobe y paja encofrada hay una historia y un sueño. Inspirada en los nidos de los horneros, fue construida a orillas del río Neuquén, rodeada de los álamos y sauces de Contralmirante Cordero, al norte de la provincia de Río Negro, al norte de la Patagonia, a solo tres kilómetros del Dique Ballester, esa colosal obra de 420 metros y 17 compuertas impulsada por los visionarios que crearon un valle en un desierto hace más de 100 años a través del sistema de riego y su red de canales.

Jorge Aragón, el anfitrión, es ingeniero agrónomo y conoce bien ese sistema, las 65.000 hectáreas que irriga, los frutos de la tierra, los beneficios de respetarla. Aquí, en ocho de esas hectáreas, moldea su sueño, el mismo que el de Cecilia Ambort, su esposa y colega. Acaso estaban destinados a encontrarse cuando se conocieron en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue en Cinco Saltos.

Tercera generación de productores

Ella es tercera generación de suizos radicados en la Argentina para fundar la primera colonia agrícola en Esperanza, Santa Fe. Él, de una familia de chacareros de Cipolletti y Allen. Ser el agrónomo de la familia fue el mandato que cumplió, dedicó treinta años a trabajar en la industria frutícola y fue gerente de una de las empresas más grandes de la región, pero ya hace quince años que su plan es otro. Y por eso está aquí con su compañera en la aventura de la vida: comparten el camino, la búsqueda, la visión.

Los hijos y los nietos vienen a visitarlos, a disfrutar de este paraíso atravesado por un canal terciario donde se bañan en el verano y que tanto sorprende a los parientes del sur mendocino. “Parece un río”, dicen asombrados: vienen de una tierra donde falta el agua que acá sobra. No es el canal principal, que nace tan cerca con 45 metros de ancho, ni los secundarios que se esparcen como venas del valle para llevar el insumo vital que luego llegará las chacras a través de los terciarios. El que pasa a unos 40 metros de la casa de adobe, el que asombra a los mendocinos, tiene apenas unos dos metros de ancho. «Y para ellos es un río», se asombra también Jorge.

Él y Cecilia saben bien lo que falta, lo que sobra, lo que quieren hacer mejor. Pasados los 50, se animaron a la vida rural, como la de los comienzos del valle y ese espíritu que perdura, pero con la información acumulada, una nueva mirada y las herramientas de hoy .

Y no solo se trata de la conexión que baja de los satélites de Elon Musk que brillan cuando los ven pasar en caravana espacial en la noche pura del sur. Ni tampoco de las herramientas tecnológicas para dar respuesta a la seguridad acechada y los valores perdidos. Es, también, que la respuesta sea una comunidad de vecinos que se cuiden por pura presencia y no pedir más y más patrulleros, es la agricultura biodinámica para proveerse de alimentos sanos y nutritivos. Es ofrecer una alternativa sostenible y replicable para frenar el abandono de las chacras y descomprimir las ciudades, explica Jorge, mientras a metros de la tranquera pasan y pasan los camiones y las 4×4 por la Ruta 151 y se siente la onda expansiva de Neuquén capital en su camino a convertirse en la metrópoli de la Patagonia de la mano del petróleo.

De cara a ese sueño que llamaron Proyecto Janus, lo primero fue resolver dónde vivirían, el punto de la historia donde entra en escena una arquitecta que empezó a pensar de otra manera durante un viaje al norte neuquino.

Un clic en el norte neuquino

En los años 90, cuando trabajaba en la administración pública neuquina, la arquitecta María Teresa Eyheramendy viajó al norte de la provincia y la sorprendió en aquel verano abrasador que cuando entraba a las antiguas casas de adobe eran frescas y que las nuevas de ladrillo y cemento eran un horno. Aquellas propuestas opuestas, como recuerda que pensó, fueron el primer clic, ese que quedaría latente.

Más tarde, la experiencia de construir un galpón comunitario con diez mujeres de Tricao Malal y sus técnicas ancestrales resultaría tan enriquecedora como inolvidable: algunas no sabían leer ni escribir, pero sí dibujar un plano perfecto para comunicar cada detalle de lo que necesitaban para producir.

En el 2008, ya con sus tres hijas más grandes, con su marido se fueron a vivir a una chacra en Centenario. Allí aprendió otros secretos de la construcción natural con la ingeniera Margarita Reinmöller. Ella fue generosa para compartir sus conocimientos. Y le dijo algo que tampoco olvidaría: “Desaprender para aprender”.

En el 2011 decidió volcarse a la bioconstrucción y amplió su formación con cursos y talleres. En uno de ellos, que daba Damián Cárdenas en Plottier, conocería a Cecilia. En 2013, ella y Jorge serían los clientes de su primera casa de construcción natural. Luego seguirían otras 11 en Neuquén y Río Negro.

Así es la casa

El resultado de esa primera vez que la arquitecta validó en cada decisión clave con referentes de la bioconstrucción está a la vista y lo muestra orgulloso Jorge doce años después una mañana de primavera, mientras pastorean los chivos en la margen sur del Neuquén y en la norte corren y mueven la cola Denver y Bony, los border collies que lo acompañan en la recorrida mientras Cecilia se dedica al invernadero, la huerta, la producción agroecológica que rota en cada estación y les permite disponer de 150 variedades a lo largo del año.

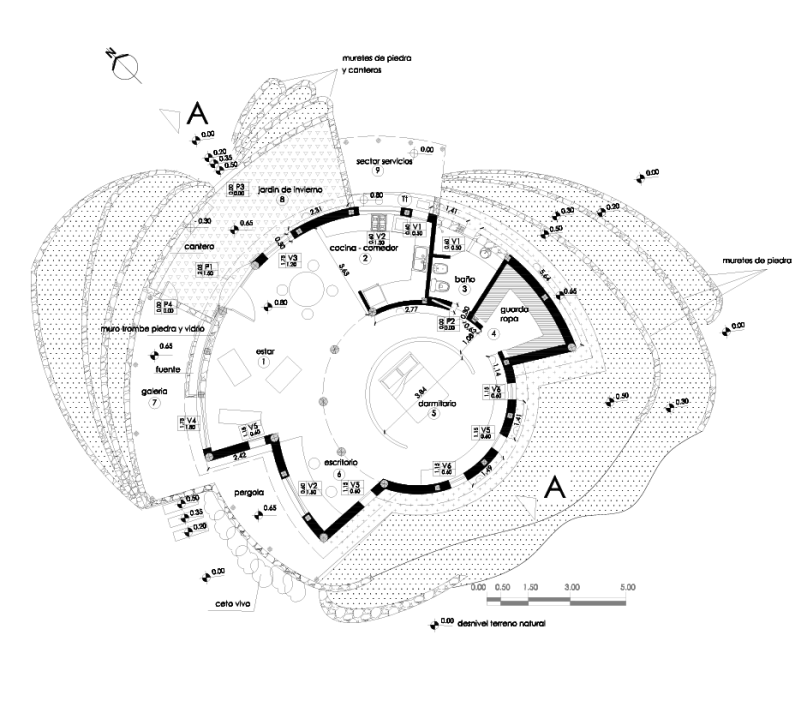

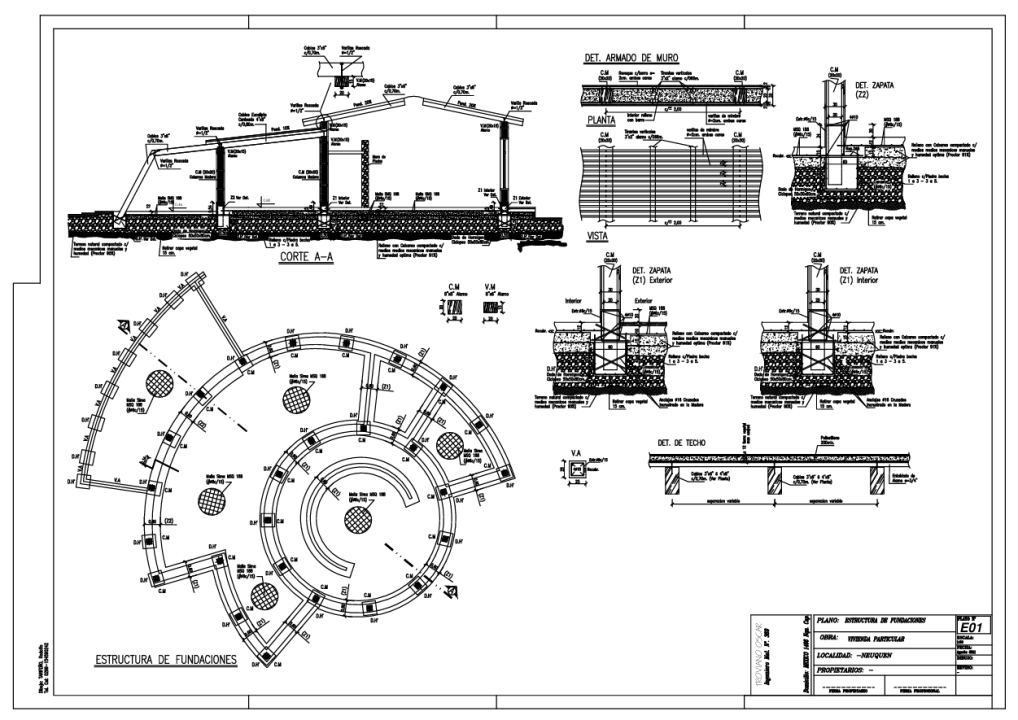

La casa se integra al paisaje rural, con el verde como hilo conductor de la paleta chacarera. Fue construida a unos 30 metros del río y la ubicación se decidió en base a la geobiología para evitar el cruce de líneas energéticas. La arquitecta tomó los pedidos de Cecilia y Jorge: el material es el que eligieron, como la forma circular. Está elevada 0,80 cm con calcáreo, la platea es de hormigón armado y utilizaron piedra puzolana para mejorar la aislación del piso. En la mampostería usaron ladrillos crudos de adobe para ganar calor y en los muros expuestos al sur y al oeste, paja encofrada, todo con revestimiento de arcilla.

- menos es el costo estimado de los materiales utilizados en construcciones naturales si se los compara con los convencionales. El valor final de la obra dependerá del precio que se pacte con los bioconstructores.

En el techo hay una estructura recíproca de palos de eucaliptos superpuestos y en el centro una lucarna octogonal de chapa, con laterales de malla mosquitera para ventilación y un cerramiento que se abre con roldanas.

Un humedal artificial fue el método elegido para el tratamiento de aguas residuales en esta zona rural. Como explica Jorge, incluye una cámara de sólido y un recinto impermeable al suelo para preservar la napa de agua de la que se abastecen.

Arriba, sobre el entablonado, hay una lona impermeable y la aislación térmica fue resuelta con piedra pómez. El techo vivo florece con hierbas silvestres, suculentas y el mismo césped del jardín, sin cortar.

La calefacción se basa en una estufa rusa de bajo consumo de leña que diseñó la ingeniera Margarita Reinmöller. El calor del verano se aplaca con el sistema de pozo canadiense, una red de tuberías con captadores que aspiran el viento que viene del oeste. María Teresa, que luego haría aquí otras tres construcciones de barro y los dormis de estructura metálica para los turistas, siempre recuerda el día que Jorge le mostró dos fotos del termómetro: a las tres de la tarde afuera marcaba 32 grados y adentro, 22. El agua es de perforación, a seis metros de profundidad. El pozo está a unos cinco metros del humedal artificial, la evidencia de la confianza depositada en el sistema para tratar los efluentes.

Al terminar la recorrida, Jorge recuerda que su abuelo el que vino de Mendoza sin nada y se las ingenió a puro esfuerzo para tener una chacra y después otras cuatro empezó a perderlo todo el día que se fue a vivir al centro de Allen y se alejó del tractor, los manzanos y los perales. Antes de despedirse dice que no cometerá el mismo error. Después saluda sonriente mientras camina hacia el invernadero. Es un lindo día de sol en el Alto Valle.

Ficha Técnica

- Superficie: 120 m2.

- Proyectista: Arq. María Teresa Eyheramendy

- Colaboradora: Ing. Margarita Aromando

- Colaborador: Ing Naval Carlos Placitelli

- Calculista: Ing. Troviano

- Análisis geobiológico: Gabriela Ues

- Análisis bioclimático: Arq Gerardo José Gyemant

- Bíoconstructores: Roberto Mansilla y otros.

Mini bío

María Teresa Eyheramendy se recibió de arquitecta en la Universidad de Buenos Aires en 1984. Con amplia experiencia en la administración pública en Neuquén, tras un primer contacto con las técnicas de construcción del norte de la provincia, en el 2011 decidió dedicarse a la bioconstrucción, para lo que enriqueció su formación profesional con referentes del área como Damián Cárdenas, Jorge Belanko, Gernot Minke, Raúl Macedo, Marco Aresta y Carlos Placitelli. La casa de Contralmirante Cordero fue la primera de las 12 que lleva realizadas en ciudades de Río Negro y Neuquén, al norte de la Patagonia.

Contacto: [email protected]