Que la economía crezca más no es un mero capricho de los economistas: el contrato social de Uruguay es, además de un orgullo como país, costoso. Con múltiples áreas aún pendientes de mejora, es necesario crecer para mejorar el nivel de vida de los habitantes, sostener la matriz de protección social actual —seguridad social, salud, transferencias— y atender las necesidades adicionales.

Este fue el desafío que planteó en 2024 la Academia Nacional de Economía en su convocatoria anual a trabajos de estudiantes y egresados: ¿Qué le hace falta al país para duplicar su crecimiento potencial? En este marco presentamos «El Uruguay que queremos», premiado con el primer lugar. En él, a partir de un breve diagnóstico, detallamos 65 propuestas concretas que creemos pertinentes para acelerar el crecimiento del país.

¿Qué es el PIB potencial y cómo se puede incrementar?

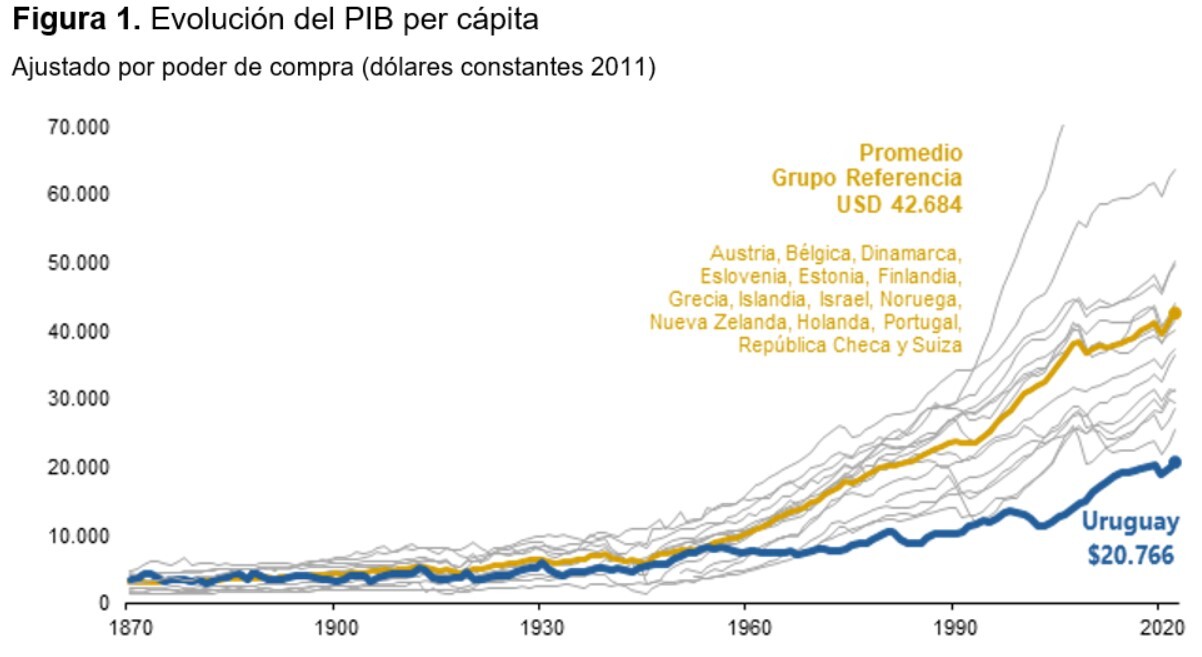

El Producto Interno Bruto (PIB) potencial mide el máximo nivel de producción sostenible de un país sin generar presiones inflacionarias. Para el período 2024-2033, se proyecta un crecimiento potencial del 2,5% anual. Aunque el valor es superior al registro promedio anual efectivo de la década pasada (1,1%), es insuficiente para cerrar la brecha con economías desarrolladas equiparables a Uruguay en superficie y/o tamaño, definidas como Grupo de Referencia (Figura 1).

Alcanzar un crecimiento más elevado no se hace de un día para el otro: requiere un compromiso con visión a largo plazo que trascienda ciclos políticos. Por esto, como condición necesaria, debemos primero atender áreas que sirvan de base sólida para el crecimiento: fortalecer la política monetaria y la política fiscal, al mismo tiempo que incrementamos la apertura comercial. Además, la eficiencia del gasto público debe ser mayor a la actual, eliminando duplicaciones, fragmentaciones y superposiciones para poder generar el espacio fiscal que permita atender necesidades pendientes en áreas clave como educación, salud, vivienda y seguridad.

Pero, al mismo tiempo, el desacople con los países de referencia subraya la urgencia de reformas que fortalezcan los tres pilares del crecimiento: la calidad y cantidad de la fuerza laboral, el stock de capital, y qué tan productivos somos con lo que tenemos.

Por esta semana, vamos a focalizarnos en lo que refiere a propuestas sobre el pilar de capital humano, y las próximas semanas en propuestas relacionadas a cómo incrementar la inversión y la productividad.

Capital humano: diagnóstico y propuestas

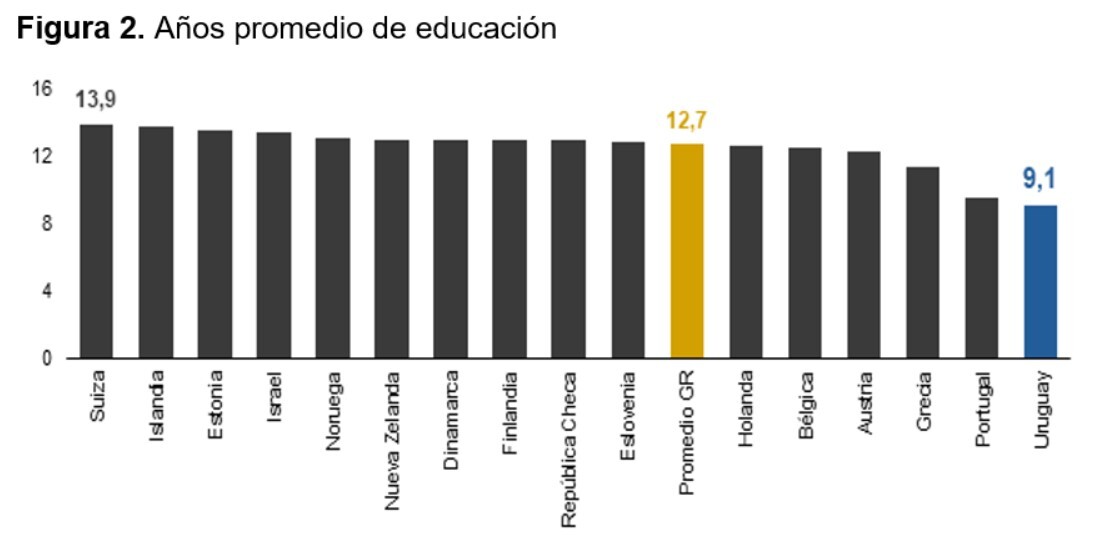

El capital humano uruguayo se encuentra en una situación deficitaria tanto en cantidad como en calidad. La tasa de egreso de Educación Media Superior es del 56%, lejos del promedio del Grupo de Referencia (79%), y los años de educación promedio son significativamente menores (Figura 2).

Para atenderlo, proponemos:

- Implementar el Bachillerato profesional: un sistema de educación verdaderamente dual, combinando formación académica con capacitación profesional en el sector privado, que permita a los estudiantes aprender un oficio y aplicarlo en un entorno laboral remunerado desde los 15/16 años de edad, donde comienza la deserción masiva. Aunque la UTU y la UTEC han avanzado en este camino, aún existe desconexión entre la oferta educativa y la demanda laboral, alta deserción juvenil y baja productividad. Actores clave definirían programas alineados con demandas actuales y futuras, se regularía la participación del sector privado y se incentivaría a empresas a la contratación exonerando de aportes patronales, además de los cambios normativos por contratación de menores de edad.

Se plantea una trayectoria exclusivamente académica de un año, seguido de dos años de estudio y trabajo parcial, permitiendo luego la inserción plena en el mercado y/o la continuación a nivel terciario. Esta alternativa —que sustituiría a la UTU— contribuiría a reducir la deserción educativa y el desempleo juvenil, y se implementaría con especialización regional según la actividad predominante y/o la ventaja comparativa de cada zona.

· Implementar el Premio por Calidad de Enseñanza: un sistema de premios (dinero) por sobre el salario base para profesores liceales, basado en el valor agregado que cada año genera en el conocimiento de los estudiantes. A principio de cada año lectivo se propone implementar una breve prueba diagnóstica nacional, única por materia. A fin de año, se llevará a cabo otra prueba sobre las competencias que se deberían haber adquirido en el curso, de manera aleatoria en sólo una clase de todas las que cada profesor dicta. El bono o premio para cada profesor se calcula a partir del diferencial entre la primera y la segunda prueba, como indicador del “valor agregado” generado por el profesor en sus estudiantes. Esta evaluación, única a nivel nacional, deberá conocerse solamente por autoridades y trabajadores de ANEP hasta el día de la prueba.

- Agilizar el proceso de revalidación de títulos para que profesionales extranjeros puedan insertarse rápidamente en el mercado laboral en su área, y generar incentivos fiscales para jóvenes profesionales extranjeros, siguiendo el ejemplo de Portugal.

- Ampliar redes de capacitación público-privadas para reducir la brecha entre la educación y las necesidades del mercado laboral.

Más allá de lo anterior, se considera imprescindible tender hacia un camino de extensión de las Escuelas de Tiempo Completo, de incremento de la autonomía en la gestión a nivel de centros —con evidencia suficiente del impacto positivo que esto tiene—, de pago diferencial por contexto, de un sistema de elección de horas que brinde más estabilidad al docente, de mejora en el acompañamiento psicológico de estudiantes y de un mayor prestigio y calidad de la carrera docente.

Además, es fundamental integrar estas políticas con programas que incluyan la participación activa de las familias, fortaleciendo la integración entre el hogar y el sistema educativo.

Primera infancia

Actualmente, 19,6% de los niños menores de 6 años vive en condiciones de pobreza. La inversión en primera infancia es clave para romper el ciclo de pobreza y mejorar el capital humano en el largo plazo. Se propone:

- Transferencia adicional al Bono Crianza vinculada a la asistencia sostenida a centros de cuidado.

- Expandir centros con horario extendido para facilitar la inserción laboral de los padres y la logística diaria.

- Formación técnica para padres en situación de vulnerabilidad para mejorar sus habilidades y acceder a empleos de mayor calidad, reduciendo la transmisión intergeneracional de la pobreza.

- Optimización del gasto en primera infancia: unificar y evaluar programas existentes para garantizar la eficiencia y maximizar el impacto de la inversión, actualmente baja e ineficiente en su cometido.

Esta es la primera de tres columnas dedicadas a resumir 65 propuestas que consideramos pertinentes para que Uruguay crezca más, impulsado por factores internos y de manera sostenida. Sin crecimiento, no vamos a poder mantener la protección actual y atender necesidades adicionales sin aumentar impuestos, camino no recomendable.

Nos vemos la próxima semana para comentar las principales propuestas en el área de la inversión.

– En base al trabajo que obtuvo el primer premio de la Academia Nacional de Economía 2024; sus autores son Martín Alesina, Camila Pazos, Juan Andrés Sainz y Nicolás Vidal.