Tal como viene sucediendo en la Feria del Libro de Salta, vuelve a hacerse presente un espacio dedicado especialmente a las comunidades originarias, sus lenguas, saberes y libros editados.

El pasado 2024 se constituyó el espacio “Voces Originarias”, donde mediante un dispositivo sonoro se podían escuchar relatos en wichí, chané, quechua, chorote y guaraní, solo algunas de las nueve lenguas que se mantienen vivas en la actualidad. Este espacio fue pensado con la intención de dar cuenta de la variedad y diversidad lingüística que existe en la provincia.

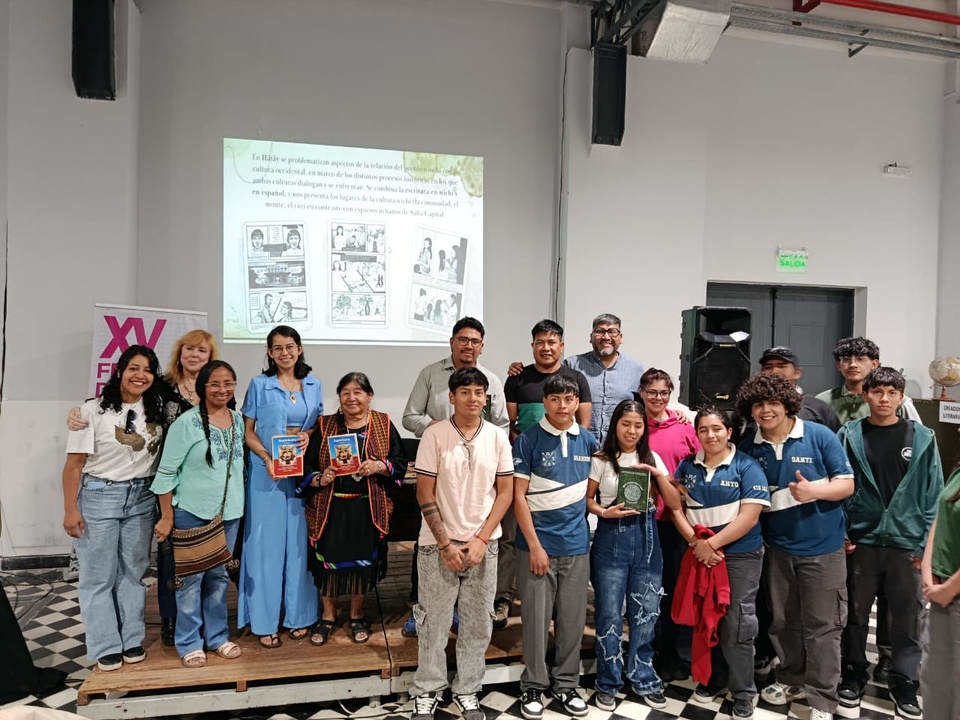

Siguiendo esta línea, en esta nueva edición de la Feria se organizó el espacio “Letras Originarias”, donde durante tres días, en un bloque de dos horas cada uno, se presentaron diversas experiencias de ediciones vinculadas a los pueblos preexistentes en estas tierras.

El miércoles 8 se presentaron los trabajos de Concepción Catunta, María Alejandra Castiglioni y el Grupo Kalay’i. El jueves estuvieron presentes los autores Milagro «Pachakutec» Domínguez, Festo Chauque y Soledad Morales. En tanto que cerraron el espacio el viernes las Warmis de la localidad de Nazareno; Luis Cruz, desde Iruya, y la coordinación de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) con un trabajo colaborativo sobre el alfabeto wichí.

Una política sostenida en defensa de las lenguas indígenas

El referente en educación intercultural Álvaro Guaymás destacó la importancia de que la Feria continúe fortaleciendo un espacio específico para los pueblos originarios. “Este espacio que tienen las letras originarias es muy valioso, no solo por la producción y el aporte que hacen al campo de la educación intercultural, sino porque principalmente permite avanzar en que estos materiales puedan incluirse en las currículas”, dijo.

El entrelazamiento entre el equipo de EIB y la Feria del Libro, que se dio en los últimos años con el objetivo de para convocar a las comunidades al evento, es parte de un proceso sostenido. “Lo que se empezó a trabajar en años anteriores de la Feria y que ahora se sigue consolidando es muy positivo, no solo para nosotros, sino para toda la región”, remarcó Guaymas.

En el relato del docente, uno de los puntos salientes y urgentes es la Ley de Salvaguarda de la Lengua Wichí, una norma que, según explicó, “está siendo poco conocida más allá de los esfuerzos que realizan los Consejos de la lengua wichí en Salta, Chaco y Formosa”. En ese sentido, Guaymas llamó a prestar especial atención al diseño de políticas públicas que fortalezcan el uso y la enseñanza de las lenguas indígenas.

“Es necesario generar distintas acciones y políticas que atiendan a esto, profundizar las acciones vinculadas a la lengua wichí, no solo en el sistema educativo, que es el ámbito más amigable, sino también en el campo de la salud y la justicia, para poner en valor los esfuerzos de los referentes educativos”, sostuvo.

Guaymás recordó además que la UNESCO declaró el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, luego de advertir la pérdida progresiva de hablantes en todo el mundo: “a medida que avanza el tiempo contamos con menos hablantes de estas lenguas, y la pérdida implica perder todo un saber, un modo de estar en el mundo que se pierde, y esas son pérdidas invaluables que no podemos darnos el lujo de permitir”.

En este contexto tan adverso, el coordinador enfatizó en las políticas que lleva adelante la provincia: “Nosotros celebramos que Salta tenga esta política muy sostenida. Hemos visto en otros países, donde llevan más de cincuenta años de trabajo en este tema una fuerte presencia de las lenguas originarias, y acá en Salta estamos transitando por ese camino. Por eso celebramos que la Feria del Libro incorpore a los pueblos indígenas y sus saberes”.

Música, raíces y transmisión del pueblo Guaraní

Desde otro territorio de la educación, la profesora y música María Soledad compartió su experiencia de trabajo en la Escuela Augusto Raúl Cortázar, en la zona sur de la ciudad de Salta, donde impulsa un proyecto de museo étnico escolar.

“Trabajo en una escuela con un contexto intercultural, y ahí empecé a investigar acerca de la música indígena, música con raíces indígenas. Eso me llevó al lugar donde nací, en la zona de Orán”.

Su búsqueda personal y pedagógica la llevó a las comunidades guaraníes del norte salteño, donde recogió cantos, relatos y ceremonias que luego transformó en material didáctico para sus alumnos. De esa experiencia nació el libro Siguiendo las huellas de Andrea, centrado en la historia de una mujer guaraní de Pichanal.

“Andrea viajaba a la escuela a trabajar con nosotros, y nos enseñaba, entre otras cosas sobre el arete guazú (fiesta grande) donde el guaraní se encuentra con sus ancestros; por eso se disfraza, se hacen máscaras de animales o de abuelos, de los que ya no están. Y este libro refleja todo ese trabajo, sumado a un cancionero que después grabamos”, explicó.

María Soledad reconoce que esta experiencia la llevó a reafirmar su propia identidad. “A veces me preguntan cómo me autopercibo; y a mi los hermanos guaraníes me abrieron la puerta, y Andrea particularmente me dijo que yo sí soy guaraní, porque nací en tierra guaraní”, relató emocionada la docente.

Su propuesta, que combina docencia, arte y territorio, busca mantener encendida la memoria colectiva. “El nombre que elegimos es Tataendí, que en guaraní significa el fuego que nunca se apaga. Con este proyecto tratamos de acercar experiencias sobre música y lengua guaraní, transmitir tonadas y canciones que se usan en el seno familiar, que fueron transmitidas de manera oral y que ahora llegan a las nuevas generaciones”.

Las warmis de Nazareno y un libro colectivo

Paula Milana es integrante de un equipo vinculado al Conicet, organismo que presentó junto a las warmis, mujeres que pertenecen en su mayoría a la Asociación de Comunidades Aborígenes de Nazareno (OCAN), el proyecto para realizar un libro que documente el proceso de trabajo colectivo iniciado durante la pandemia.

“En el aislamiento las mujeres comenzaron a reunirse en torno a su forma de vida, sobre todo la agricultura, pero también buscando formas de sustento, donde el tejido resulta preponderante. Esto implicó recuperar saberes y memorias de los antepasados”, comenta Milana.

Junto a la investigadora Emilia Villagra impulsaron un proyecto que fue seleccionado dentro de una convocatoria sobre liderazgo político de mujeres. “Postulamos con la idea de que el tejido es una herramienta también para la soberanía económica”, explicó.

El libro, que fue presentado en la Feria del Libro de Salta, sistematiza esas experiencias desde 2021 hasta la actualidad, y combina dos ejes: la historia de la lucha por el territorio en Nazareno y la recuperación de los conocimientos textiles como forma de sustento y expresión cultural.

Tal como comenta MIlana, “el proceso de elaboración fue largo y profundamente participativo. Las mujeres no se sentaban a escribir, pero había una oralidad muy fuerte. Lo que hacíamos era grabar testimonios y encuentros de mujeres, y la solución que encontramos fue armar podcasts donde ellas iban contando. Después de todo ese trabajo empezamos a redactar los apartados, intentando respetar sus palabras orales”.

Cada parte del libro fue revisada colectivamente, “todo lo que está en el libro fue revisado dos o tres veces, y llevó bastante tiempo”, resaltó la investigadora que acompañó el proceso, “el propósito del grupo fue dejar un registro que trascendiera las fronteras locales. Ellas querían hacer un libro porque hay muchas historias que se transmiten de manera oral y no quedan escritas. Querían generar un material que dure, que pueda ser compartido más allá de Nazareno”.

Para Milana, la presentación en la Feria del Libro representa la coronación de ese trabajo, “es un logro colectivo, fruto de un trabajo interinstitucional, y es un orgullo para nosotras poder estar acá, mostrar el libro, tener ese espacio, y también un cierre de una etapa que ayudó a fortalecerlas políticamente y con sus voces”.

La presencia de los pueblos originarios en la Feria del Libro ya no resulta un gesto aislado, sino que es el resultado de un trabajo sostenido de reconocimiento y de apertura hacia una pluralidad de voces, siempre en articulación con diferentes espacios y comunidades.

En cada edición, los relatos, los cantos, los tejidos y las lenguas se entrelazan para recordar que la palabra, en sus múltiples formas, sigue siendo una herramienta de transmisión e identidad, en definitiva, y a pesar del olvido sistemático hacia los pueblos orignarios, ellos siguen siendo una palabra viva que sigue brotando.