Esta funcionalidad está reservada a suscriptores.

Esta funcionalidad está reservada a suscriptores. Suscríbete por solo 5€ al mes.Guardar artículo

Please login to bookmark

Más de cincuenta muertos en quince ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Ese ha sido el resultado de la particular “guerra contra las drogas” que el presidente estadounidense Donald Trump comenzó en las costas venezolanas el pasado septiembre. Una campaña que, bajo el pretexto de combatir el tráfico ilícito, ha puesto en el punto de mira al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y ha reavivado los temores de un conflicto en América Latina. El despliegue estadounidense en el Caribe es el mayor desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962, y Maduro ha señalado los ataques —algunos en aguas venezolanas— como una excusa de Trump para desplegar efectivos en la región e impulsar un cambio de régimen.

Trump ha endurecido el discurso en los últimos meses, reforzando una estrategia de su primer mandato que fue interrumpida durante el mandato de Joe Biden. A la presión diplomática y económica ha sumado el despliegue militar bajo la acusación a Maduro de dirigir el Cártel de los Soles —que en realidad es una amplia red de corrupción— y de apoyar al Tren de Aragua, una organización criminal transnacional venezolana, declaradas organizaciones terroristas. Además, autorizó a la CIA a llevar a cabo operaciones en Venezuela y duplicó la recompensa —a cincuenta millones de dólares— por información que conduzca al arresto del presidente venezolano, al que acusa de ser “uno de los mayores traficantes del mundo”.

Venezuela, clave para el éxito interno de Trump

La presión estadounidense contra Maduro tiene lecturas internas. En primer lugar, Trump busca reforzar las mayorías republicanas en el Congreso con las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026. El magnate acumula controversias como la no desclasificación de archivos del caso Epstein, que ha reavivado las sospechas de que el Ejecutivo oculta información comprometida, incluso entre votantes republicanos. También el despliegue de la Guardia Nacional en las ciudades santuario o las detenciones arbitrarias de ICE, la agencia migratoria, que han afectado incluso a residentes legales y no han gustado a muchos latinos republicanos. En ese contexto, acabar con el régimen de Maduro le daría a Trump el impulso político para mantener el control del Partido Republicano y reforzar su imagen ante el electorado conservador y el latino.

Una operación contra el régimen de Maduro también casa bien con el discurso republicano sobre seguridad nacional, sobre todo de cara al ala más radical del movimiento MAGA. En su retórica, Trump ha vinculado la inmigración irregular, el narcotráfico y el terrorismo como amenazas interconectadas: acusa falsamente a los inmigrantes irregulares de llevar la droga a Estados Unidos —las rutas terrestres convergen en la frontera sur— y el Departamento de Estado declaró a los grupos narcotraficantes como organizaciones terroristas. Con esta asociación, el presidente estadounidense justifica tanto la acción exterior —“guerra contra las drogas” y “contra el terrorismo”— como el endurecimiento interno, con redadas, deportaciones masivas o el despliegue de la Guardia Nacional. Todo bajo la bandera de la defensa de la nación.

En última instancia, la ofensiva en el Caribe es una demostración de la promesa electoral de Trump de mano dura frente a los enemigos externos. La estrategia no es nueva: desde hace años, junto con algunos congresistas republicanos han planteado bombardear México para detener el flujo de fentanilo hacia la frontera sur. Sin embargo, en el caso de Venezuela, la gran mayoría de la droga no se dirige a Estados Unidos, sino a Europa, y las que sí lo hacen se introducen en el país principalmente por vía aérea, no naval. De hecho, la principal vía del narcotráfico hacia territorio estadounidense no es el Caribe, sino el Pacífico.

En segundo lugar, el despliegue militar estadounidense en el Caribe refleja el impulso del secretario de Estado, Marco Rubio, y de Florida como nuevo eje de poder. De origen cubano, Rubio representa el ala intervencionista de la Casa Blanca frente a una más aislacionista del vicepresidente J. D. Vance, la cual aboga por un acuerdo rápido con Caracas para cerrar el frente latinoamericano y concentrarse en los problemas internos de Estados Unidos. En cambio, el secretario de Estado está vinculado a la oposición venezolana, y su carrera está conectada con el voto de origen cubano y venezolano en Florida, donde las narrativas anticomunistas tienen gran peso electoral. En ese marco, acabar con el régimen de Maduro podría presentarse como un primer paso hacia el fin de los regímenes aliados en Cuba y Nicaragua.

Acabar con Maduro: un trampolín internacional

La presión estadounidense contra Maduro, por supuesto, también se explica en clave internacional. De entrada, Trump quiere ganar el Premio Nobel de Paz. Ha asegurado que lo merece por haber puesto fin a “ocho guerras” durante sus primeros meses de este segundo mandato. En realidad son acuerdos puntuales o altos al fuego, pero la retórica de pacificador mundial refuerza su imagen de líder fuerte y resolutivo. Sin un acuerdo en Ucrania ni una paz duradera en Gaza —dos de sus principales críticas a Biden—, el presidente estadounidense necesita una victoria tangible que consolide su figura en la escena internacional. La concesión del último Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder opositora venezolana, ha reavivado las especulaciones sobre una futura nominación para Trump si logra propiciar un cambio de régimen en Caracas. Con casi ochenta años, supone una oportunidad de presentar un legado presidencial.

El despliegue militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela también responde al retorno de una lógica de esferas de influencia en la política internacional. A diferencia de la implicación de Biden, Trump no quiere inmiscuirse en los asuntos europeos y criticó las intervenciones en Oriente Próximo. Su apuesta pasa por fortalecer la influencia de Estados Unidos en América y consolidar una red de aliados ideológicos. Así, mientras apoya económicamente a Javier Milei en Argentina, ha tenido tensiones con Gobiernos de izquierdas como el de Claudia Sheinbaum en México, por los aranceles, y con el de Gustavo Petro en Colombia, sancionando al propio presidente al acusarlo de narcotraficante y retirando las ayudas al país.

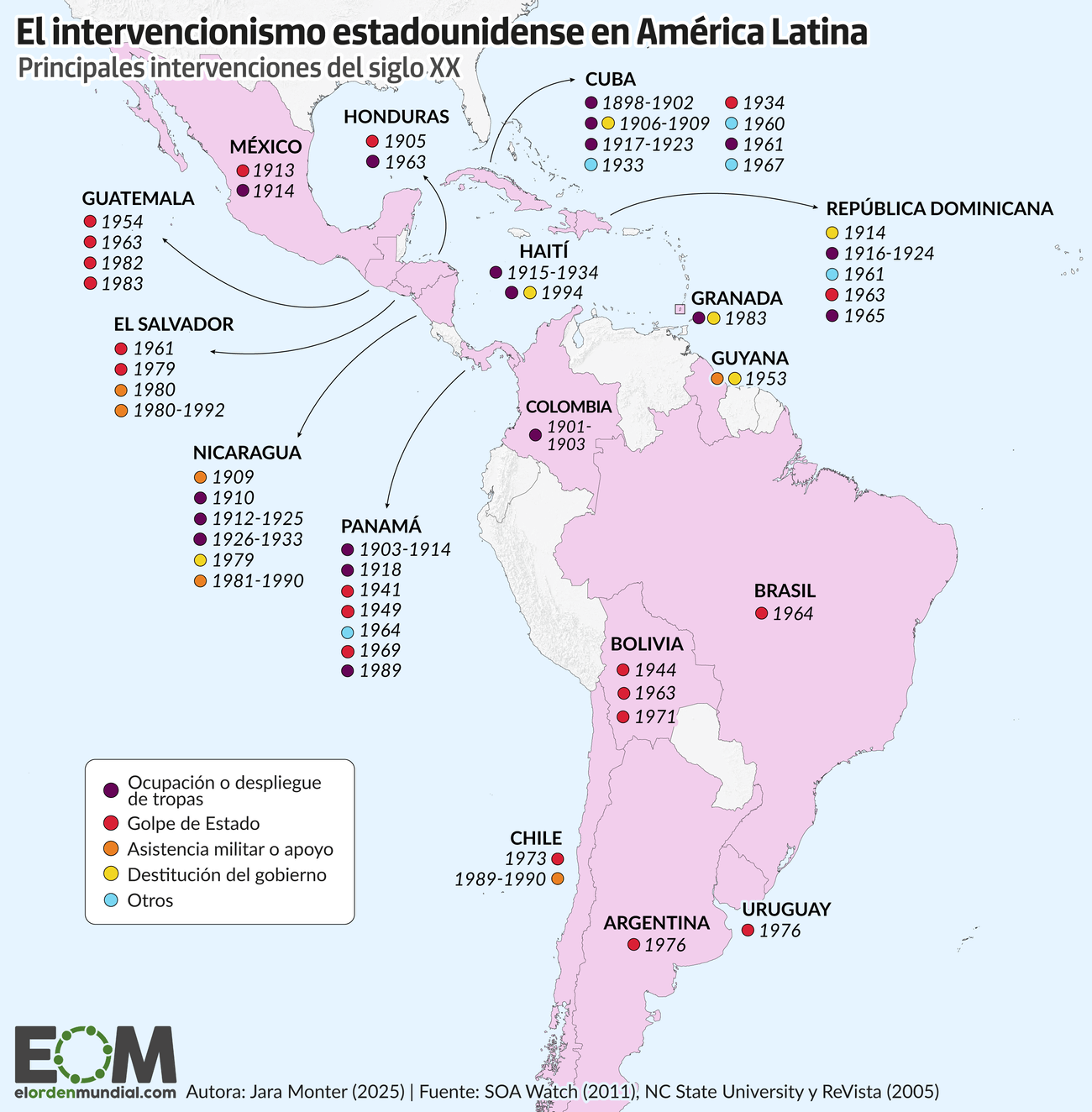

En ese marco, imponerse en su “patio trasero” se presentaría como una victoria de Estados Unidos. Permitiría a Trump mostrarse como restaurador del orden en el continente americano y al modelo ideológico estadounidense alzarse frente a los regímenes socialistas y la influencia de rivales como China o Rusia en la región. Así, los ataques recientes, pero también intenciones como la de anexionarse Groenlandia o Canadá, recuperar el control del canal de Panamá o el cambio de nombre del golfo de México a “golfo de América” ilustran la ambición de recuperar una hegemonía hemisférica perdida.

Washington también contempla las reservas de petróleo venezolanas, las más grandes del mundo. En agosto, el New York Times reveló que Maduro había ofrecido a Estados Unidos una participación dominante en la industria petrolera venezolana y acceso a otros recursos estratégicos a cambio de reducir la tensión militar. Sin embargo, Trump rechazó el acuerdo y cortó la vía diplomática, hasta llegar a la escalada actual. El cambio de régimen le atrae más: permitiría reabrir Venezuela al capital privado y posicionar a Estados Unidos y sus empresas en la explotación del crudo en un país que apenas produce un millón de barriles diarios, lejos de los tres millones que alcanzó con Hugo Chávez. De paso, un ataque o bloqueo podría cortar el suministro de crudo subsidiado a Cuba, otro enemigo histórico de la Casa Blanca, impactando en su sistema eléctrico, y proyectaría firmeza frente a los Gobiernos que desafían su liderazgo.

Trump no va a retirarse sin alguna victoria

Trump parece decidido a cerrar lo que considera un asunto pendiente de su primera presidencia. Si en 2019 el discurso intervencionista se amparaba en la defensa de la democracia en Venezuela y en reconocer el Gobierno interino de Juan Guaidó, ahora el argumento es la seguridad nacional. Bajo la narrativa de “proteger al pueblo estadounidense de una amenaza externa”, Trump responsabiliza a Maduro y su círculo cercano del aumento del crimen y del tráfico de drogas en Estados Unidos. Aunque la presenta como una operación antinarcóticos, la fuerza enviada al Caribe incluye un portaaviones, ocho buques de guerra de superficie, tres buques anfibios y un submarino. Eso es cerca del 8% de la flota estadounidense, con un coste de unos siete millones de dólares al día, una proporción difícil de justificar en la lucha antidrogas.

Venezuela no es el único caso donde el uso de la fuerza gana terreno. Desde la invasión rusa de Ucrania, la coerción militar ha vuelto a ocupar un lugar central en la política internacional. La crisis del multilateralismo y la falta de voluntad para alcanzar acuerdos hacen que la diplomacia se perciba cada vez más como un camino lento y costoso para resolver disputas. En este contexto, el uso de la fuerza supone una vía rápida para desatascar conflictos congelados, sin el mismo coste reputacional o penalización internacional que en décadas anteriores. Israel con Gaza o Azerbaiyán con el Alto Karabaj ilustran este nuevo paradigma, en el que el uso de la fuerza se normaliza como herramienta de política exterior.

La Administración Trump, además, ha consolidado un marco legal que ampara el despliegue militar en el Caribe. Al equipar terrorismo y narcotrafico, permite al Ejército estadounidense emplear la fuerza alegando defensa nacional. Sin embargo, bombardear embarcaciones en altamar sin advertencia ni identificación viola normas internacionales básicas. De hecho, expertos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya han alertado que “el derecho internacional no permite asesinar a presuntos traficantes” y que estas embarcaciones no suponían una “amenaza directa e inminente” que justificara la respuesta armada.

Aunque los ataques por la “guerra contra las drogas” continúen, una invasión terrestre a gran escala en Venezuela es improbable. El recuerdo de Irak y Afganistán sigue pesando tanto en la opinión pública estadounidense como en los cálculos políticos de Washington. Es más probable que la presión se materialice en operaciones aéreas o marítimas selectivas, junto con las acciones encubiertas que Trump ya autorizó a la CIA. Estas operaciones están orientadas a intimidar y quebrar el régimen, o a fomentar revueltas populares que, en última instancia, sí tendrían el apoyo de las fuerzas desplegadas en la región.

Con todo, Estados Unidos terminará retirándose del Caribe con alguna victoria, aunque sea parcial. El coste político, económico y mediático del despliegue militar exige algún resultado tangible: un cambio de Gobierno en Caracas, el debilitamiento del régimen de Maduro o, al menos, un acuerdo económico por petróleo y otros recursos o un acuerdo político con la oposición que pueda presentarse como un triunfo estratégico. De lo contrario, la operación correría la misma suerte que el frágil alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza y sería percibida como otro farol que restaría credibilidad al liderazgo de Trump.